2022年3月21日

市田良彦さま

ひどい空音に襲来されていた時期がある。空襲警報が鳴り響いた。カチカチ山が騒音に包まれ、ケツに火がついたみたいだった。まことの耳鳴りだったが、それは空耳と区別がつかないていのものだと感じた。頭がおかしくなったと思い、その騒音のなかに電波メッセージを聞き取ろうと躍起になった。ある意味、僕が言葉に取り憑かれているのは自分でわかっているが、そういうことではない。これはチャンスだ、やっと僥倖が訪れた、と考えた。意味のある言葉がノイズのなかから浮き上がるのを待った。君もそうだと思うが、僕はそれまで狂気の発作に見舞われたことはなかった。これでやっとひとかどの人間になれる! ホワイトノイズのテレビ画面に未来画像が一瞬映るかもしれない。以前からそんな映像を見てみたかった。やったね! ……だがいくら集中して耳を傾けようと、神の託宣も悪霊の囁きもない。今にも開かれようとしていた人生の局面が消えてしまったようで落胆した。ただ延々と雑音が続くだけだったのだ。

もちろん音楽を聞いているときもこれは止まない。ワーグナーを聞こうと、シェーンベルクやヴェーベルンでさえ騒音は共演していた。この場合は静かに共演していたといっていい。逆に騒音がましになり、打ち消され、それなりに聞こえなくなるのは、お察しのとおり、パンクや、ノイズミュージック、フリージャズ、シュトックハウゼンかクセナキスくらいだった。ただ単に音量と密度の問題だ。何を聞き取ろうとするのか、リスナーの心づもり、姿勢の問題かもしれない。だがいずれにしてもノイズとのバランスはとれない。

寝ているときはさらに悲惨だった。あたりが静まり返ると、耳のなかは川流れの音と蟬の啼き声で満たされた。蟬の声も凄まじい。電気的でもあるし、コロイド状であると言ってもいい。むろん眠りを妨げる。不眠症なのでさらに眠られない。身体の片隅が身体の一体性を絶えず妨害し続ける。そいつは身体のなかを遠慮なく流れ続けた。だが川が流れ込み、その流れが終わる大海はからだのなかに見出すことができない。耳から耳。ただそれだけ。頭のなかでよけいに増幅が起きる。

不眠のノイズを聞きながらジョイスの奇書『フィネガンズ・ウェイク』の冒頭を思い出した。《riverrun》。川流れ。川走り。冒頭の一文を意味だけ訳すとこうなる。「川流れは、イヴとアダムの教会を越え、海岸を迂回し湾のカーブに沿って、車の行き交う快適な村を通り、ホース城とその近郊まで我々を連れてゆく」。これでは忠実な訳とは言えない。柳瀬尚紀ならこう訳す。「川走( せんそう ) 、イブとアダム礼盃亭( れいはいてい ) を過( す ) ぎ、く寝( ね ) る岸辺( きしべ ) から輪( わ ) ん曲( きょく ) する湾( わん ) へ、今( こん ) も度( ど ) 失( う ) せぬ巡( めぐ ) り路( みち ) を媚行( びこう ) し、巡( めぐ ) り戻( もど ) るは栄地( えいち ) 四囲委蛇( しいいい ) たるホウス城( じょう ) とその周円( しゅうえん ) 」。これはもうほとんどノイズだ! 『フィネガンズ・ウェイク』の「英語ではない英語」を最後まで読んだ人が世界に何人いるのか知らないが、この本がたとえノイズとミュージックコンクレートのつぎはぎだとしても、このノイズが読者をどこかへ連れて行ってくれることは確かだろう。しかし僕の川流れはどこへも連れて行ってはくれない。『フィネガンズ・ウェイク』のように企まれた謎が介在する余地がない。ミステリーがない。ただ音が、ノイズが、走って音を追いかけ、増幅し、あるときはものすごい塊になるだけ。これが「音楽」につながるのかどうか結論が出せない。余興みたいなものだと言われればそうだが、四六時中なのだから迷惑な話だ。耳鳴りは今でも治っていないが、軽度にはなった。半端な騒音ではなかったので、ああ、ただの耳の病気か機能的問題だと気づくのに十年以上という歳月を要することとなった。どうせ無駄だと思ったし、医者には行っていない。

続きはまた。では。

鈴木創士

2022年4月29日

So-siくん、

そう来たか、ジェイムズ・ジョイスか。ノイズ・ミュージックはさしあたり『フィネガンズ・ウェイク』の「ような」ものか。最後までそうであるかはさておき。前々から小説家としてのきみにいつか聞いてみたいと思っていたことがあった。いちおう文章を書く人間としてのおれには「できない」と思うことを、きみはときどきやる。小説と論文の違いの問題ではない。きみはとても論理的な文章も書くし、おれは小説のようであろうと意識して文章を書いたこともある。けれどきみはおれが自分には「できない」と自覚していることを、平気でなのか、そこになにかを賭けてなのか、すすんでやる。それが「ような」とか「ように」と書くことだ。おれはそれを意図して避けてきたように思う。

きみがそう書いているのを目にするたびに思い出す。「手術台の上でのミシンとコウモリ傘の出会いのように」。「ような」とか「ように」ときみが書いているのを見ると、オレはまだシュール・レアリストだぞ、と、きみが宣言している「ように」聞こえるんだ。アンドレ・ブルトンを引き継ぐ覚悟には敬服する。ブルトンが良い悪いではなく、自分の「作品」をどこにどう置くかをきちんと知っているということに脱帽する。おれに対し、ああおれはいつの頃からかシュール・レアリズムからも、さらに「文学」からも遠ざかろうとしてきたんだな、と思い起こさせてくることに感謝さえする。きみにも言ったことはあると思う。おれは今、ほとんどの小説が読めないんだ。入っていけない。

それは多分、「ような」/「ように」が言語以前にある──と想定される──心的経験なのか世界なのかを「隠喩」してしまうからだ。言葉はそれ自体でなにかしらの現実の隠喩なのか? それが「心の闇」であろうと、「いまどきのリアル」であろうと、「狂気」であろうと、言葉がその隠喩的表現であろうとしていると感じたとき、そんなものには興味がない、とその言葉に向かって言いたくなる。そんなもの、知ってるよ、いまさら言われなくても、と。歴史的蓄積のあるこれだけの情報社会(!)で、言葉で、それも喩えてみせる言葉でしか伝えられないものなんてあるのか。歴史を、年寄りを、なめんなよ。喩えなくていいから、情報だけくれ。

とはいえ、かく言うおれも、自分の書くものは「歌」の「よう」であってほしいと願っている。おれの文章は世界の隠喩でなくとも音楽だ! 踊りだ! と見栄を切りたい気分を、論文を書くときにも持っている。特に助詞の使い方と文末処理には「リズム」を賭けている。フランク・ザッパについて書いたときには、頭のなかでずっと彼の『黙ってギターを弾け』を流していた。CDを聴きながらではない。そんなことをすれば同調できない。おれは無音の状態でしか文章を書けない。たったいま頭のなかで流しているのは「ブラウン・シュガー」だ。もうコンサートで演奏しないというニュースを耳にしたから、おれがキースとミックの代わりに演ってやるぜ、ぐらいの心持ちでいる。

この差はなんなのだろう。きみの意見をぜひ聞かせてほしい。

「同調」と書いてしまったことに関連して、少し補足しておく。「ような」/「ように」を目にするたび、ほとんどの小説を読むたびに、おれは世界から遠ざけられた気分に陥る。隠喩は、隠喩されるものからは離れていることを前提にするからだろう。隠喩は世界との同調を妨げる。だから逆に、世界からいったん離れるために音楽に没入する時間もおれにはある。なに、ごくありきたりな効用さ。イヤホンをつければ外界から自分を一定遮断できる。そしてスピーカーから大音量でノイズミュージック──例えば先日の森田潤のライブアルバムな──を流せば、それが世界そのものになるから、つまり現実世界の隠喩たりうるほどリアルさを乗っ取ってくれるから、隠喩されたリアルな世界を一瞬忘れることができる。ああ、イランのペルセポリス神殿でクセナキスの「ペルセポリス」を聴きたかった! ベートーヴェンではもう隠喩にさえなれない。いっとき自分でマスタリングすることに凝った裸のラリーズの客録り音源も、おれにはもうだめ。いったいどうしてだろう。

市田良彦

2022年5月20日

親愛なる友、

君の質問に答えなければならないね。君が指摘する僕の文章、とにかくそれは「文学」だ。「……のように」だが、「直喩」でも「隠喩」でもいい、そいつは「現実」の裏をかき、その断片をかすめ取るためにあるんじゃないかと思ってきた。現実の網目の見えないタガを「外す」ためだ。蝙蝠傘もミシンも手術台も現実だけど、それは「ように」によってたしかに「世界から遠ざかる」。しかしまず言葉が言葉の「隠喩」なのだから、この隔たりによって逆に現実が遠く透けて見えることがある。僕はそれに賭けている。現実はデータによってできているわけではないし、現実との「同調」もまた「真理」にとって一つの「言葉」、つまり隠喩じゃないかな。小説にも色々あるが、現実の機微を捉えることはあると思う。

現実の裏をかく、いや、文学はやはりそれだけじゃない。つまり小説でも詩でもいいが、「文学」で何が問題となっているかといえば、実は「実在」が何であるかということだと僕は考えているんだ。僕にとって文学がそういうものでなければ、馬鹿の一つ覚えみたいにこんなに長い間「文学」に拘泥することはできなかった。今度の本『芸術破綻論』でもそのことに触れている、というかそのことしか問題にしていないとも言える。哲学者の君に即していえば、哲学だって「実在」が何であるかという問いは中心の近傍にあるだろうが、哲学もそのために「表現」するじゃないか。言葉の審級が異なるだけだ。

ボルヘスは(ちゃんと本を参照したわけでなく、記憶で引用するので不正確かも)、文学の歴史というのは幾つかの隠喩の抑揚から成り立っていると言うんだが、これにはさすがに僕にもいささか異論があって、じゃ、何のために「隠喩」があるんだという問いが頭をもたげてしまう。

そういう意味でそもそも「文学」は「破綻」していると僕は考えているんだ。「すぐれた」(!?) 文学はなおさらそうだ。そもそも「表現」は、表現主義は、最良の手段ではなく、破綻の一端だ。「文学」の本質は孤独ではなく破綻にある。だから「上手く」破綻できればどんなにいいだろうかとも思うんだ。でも正直に言えば、いかに現実から遠ざかるにしても、いろんな意味で「破綻した」人間である僕に残されたものは、そんな「文学」だけだったというのが実情であるのかもしれない。

だけど僕だって文学にうんざりすることがある。で、何で「音楽」をやっているのか? あえて言うなら、一つには音楽はこの問いを不問に付してくれる気がするときがあるからだ。それが幻想でしかないにしても。君が「音楽」を鳴り響かせながらリズミカルに文章を書いているのはよくわかるし、書き手としてさすがだと思う。でもそれだって「文学」だよ。最良の意味でね。マルクスにもアルチュセールにもそういうところがあった。ところで、君の名著『ランシエール 新〈音楽の哲学〉』を僕は小説のように読んだよ。君の意に反するだろうが、哲学の門外漢である僕からすればこれは誉め言葉なんだ。だからといって君が「小説」を読む必要はないし、それでいいじゃないか(何なら『カラマーゾフの兄弟』でも読んでみるか?)。いずれにしろどれも面倒な実験だし、現実を書くこと、現実への接近の仕方は一つではないと思う。

一つ反論がある。僕は若いときさんざんブルトンを読んでたぶん思想的にも影響を受けたし、その点でブルトンに借りがあるが、今の僕はシュルレアリストではないな。正直言って、シュルレアリスムにもシュルレアリスムの「美学」にも飽きた。ブルトンに借りは返していないが、前回書いたように、僕は(偽の)古典主義者なんだ。

鈴木創士

2022年6月25日

So-siどの、

『カラマーゾフの兄弟』の代わりに、最近の小説を一つ読んでみた。君から文学者──「文学的な人」ぐらいの意味か──として認めてもらえたからというばかりではなく、誕生日プレゼントに「騒音書簡」の読者からもらったので。文学オンチ、比喩アレルギーのお前にはちょうどよかろう、と。『鑑識レコード倶楽部』という。ぜひ読まれたし(今度のライブに持っていくよ)。まさに我々の寓話だ。読後、少なくとも俺はコロッケにものまねされた岩崎宏美のような気分である。著者マグナス・ミルズのことはまったく知らないが、カリカチュアされる栄誉を味わっている。「音楽を語る」ことのカリカチュア。

3通目の手紙を送ってから、我々の間には手紙の交換以外にもう一つ出来事があった。君たちのライブである。久しぶりに聴いた。轟音にさらされて久しぶりにアレルギーが出た。ようやく消えかかっているところなので、来週のライブがちょっと心配ではある。とにかく今回の返信は、君からの手紙と先日のライブと予期せぬ読書経験の三つに対し、同時に反応してみたい。

これが君の言う「破綻」なのであろう。それを強いるものなどなにもなく、俺はただ往復書簡という規範を守って前の手紙に反応しているだけでよいのに、勝手に他の因子をこの場に引き入れている。他の因子は偶然ですらない。無視してもよいのだから。往復書簡というこの場の形式は、君にとっての「古典主義」のようなものかもしれない。それがなければ「破綻」が不可能なもの。先日のライブもその意味では立派に「古典主義」的であった。君は他のメンバー、特に俗に言うリズム隊の3人にうまく「破綻」させてもらっていた。その全体への森田潤の介入も、40年以上かけて成立した「EP-4サウンド古典主義」をうまく「破綻」させていた。

しかしちょっと待ってほしい。今回の「破綻」がなければ、俺があの場で思い起こさずにいられなかった、つまり俺の頭のなかで同時に鳴っていた昔日のEP-4の音は「古典」にさえならなかったではないか。君たちは何十年もバンド活動をしていなかったのだから。あの音はこの世から消えていたのだから。ライブから帰って、思わず聴き直してみた(今ではAppleのサブスクで聴ける──佐藤薫はそのことを知らなかったが)。「破綻」のありようを確かめたかったわけだ。その結果として言う。俺は偽であれほんものであれ「古典主義者」にはなれんな。

というのも、俺にはセロニアス・モンクが「破綻」しているとは思えんのよ。というか、前にも書いたが俺にとって「はじまり」をなすあの音を、「破綻」ではないものとして受容できるよう、俺は修行してきたのではないかと先日のライブを聞いてあらためて思ったのよ。一人であの音を出すことは難しくても、バンドならそれが可能で、それを希求する者たちの系譜が確実にあり、君たちもそこに連なろうとしているのではないか。いや、妄想的に言う。連なることを目指してほしい。« Sister Ray »のヴェルヴェッツ、 何作かのミンガス、« Les Stances à Sophie »のアート・アンサンブル・オブ・シカゴ、« Last Date »のドルフィー(一曲目はモンクのカバーだ)等々、いくつものバンドが先人として頭に浮かぶ。それは俺の密かな言い方では、バンド音楽を「盆栽」にしないことに賭けてきた者たちの系譜で、君がひょっとしてノイズ・バンドなどという有難いのかそうでないのかよく分からんカテゴライズを受け入れてやろうとしている音もそこに連なるのかも──電子音を使ってな──とあの夜思った。日本にはジャズでもロックでもうまいバンドはいくらでもいる。けれどもいくらそれに感心しても、感心しているその瞬間、俺は盆栽を愛でる気分になっている自分に気づいて嫌になる。森の野生を忘れてしまったのか、と。どんなバンドの音も必ず音楽史のそれなりの総括と縮図になる。そのようにしかバンドは聴くことができない。そこに「古典主義」もその「破綻」もない、と俺には思える。盆栽か森か──比喩である。

俺があの夜耳にし、次のライブでも聴きたいと思っている演奏はもちろん幻だ。その幻の音を『鑑識レコード倶楽部』は、人前ではかけられずに終わる無タイトルのデモ盤として登場させた。この倶楽部は「コメントなし評価なし」にレコードを聴くという盟約に結ばれた者たちの集まりで、自分語りとセットでしか音楽を聴かない「告白レコード倶楽部」と対立している。「鑑識」派からは、沈黙の掟に耐えきれず、周辺的蘊蓄なら喋ってもよしとする「認識レコード倶楽部」という分派が生まれた。今回の手紙で書いたことも「鑑識派」と「告白派」と「認識派」の混淆でしかない、と俺は知っている。次のライブを楽しみにしてるよ。幻の電子版モンクを聴かせてくれ。

市田良彦

2022年7月28日

こんにちは

君と同じように「比喩」を嫌悪している作家マグナス・ミルズの『鑑識レコード倶楽部』を読ませてもらったよ。だけど俺にはこの比喩の拒否はこの作家特有のレトリックにしか見えなかったし(たとえそれが彼の長きにわたる経験に裏打ちされたものであるとしても)、この小説全体がそもそも何かの「比喩」のようではないかと感じた(それが小説というものの本性かもしれんが)。政治的寓意、集団的寓意という点では、俺の訳したベルナール・ラマルシュ=ヴァデルのフェイク・バロック小説『すべては壊れる』のほうが俺にはしっくりくる。この政治的集団的寓意は「死」に包囲され、現代の死体解剖所見となっているのだが、作家本人も頭をピストルでぶち抜いて自殺したのだからオチまでついている。まあ、自分が訳したのだから、単なる手前味噌なんでしょうが。

鈴木創士

2022年8月28日

創士くん、

音楽が好きかって? 俺には音楽絡みというわけではないのだが、一つの規範がある。いつのまにか出来上がった作業仮説のようなものにすぎないけれど。それは〈好き-嫌い〉でものを語らないということだ。とりわけ、こだわりのある対象については。そのこだわり が〈好き-嫌い〉の判断を許さない。そんな判断は信用ならない、と我ながら思ってしまう。信用すればこだわりとの関係において結果的に損をする、と。

こだわり は、〈好き-嫌い〉でないとすれば〈意志〉か? これもYesかつNoだ。そのこだわりを持続させようと望んでいるという点ではYes。望んでいなければ、すでにこだわっていない。しかし、望みどおりにならないものがあるからこそ、こだわりではないのか。捨てようと思っても捨てられないことがこだわりであるだろう。だからこだわりは〈非意志〉でもある。〈好き〉と〈嫌い〉同様、〈意志〉と〈非意志〉も互いの影であるだろう。格別ややこしいことを言っているつもりはない。欲情の身体的表れは「私」の〈意志〉の現れか? 望んでもいないのに「ヤツ」が反応しているという「私」の〈非意志〉であるから、欲情は「私」の欲情ではないのか。

市田良彦

2022年9月30日

市田君

前回の君の手紙に反論がある。好き嫌いで物事を判断することは馬鹿げているし、反動的で無益だということも重々承知している。だが僕は「文学」が好きかとも、「哲学」が好きかとも聞いていない。そうすぐに一般化しないでくれよ。書き手として、あいそよく、僕はフォノンのためにここで「騒音書簡」を書いていることをまったく意識しないでいることはできないのだから、当然、音楽の話になってしまう。でもローリング・ストーンズが好きか嫌いかじゃなくて、僕は「音楽」が好きかということについて話をしたんだ。音楽が好きか嫌いかということは、あっ、そう、では済まされないところがある。本質的なことなんだ。誰にとって? 僕にとって? ああ、そのとおり! マグナス・ミルズ『鑑識レコード倶楽部』はアイデア小説としては非凡だけど、僕にとってはそれだけという感じだった、つまりそんな意見など「あんたの好みの小説じゃないんだ、あ、そう」で済むところがあるが、「音楽」については同じとは言えない。君の言うのとは反対に、音楽について、好き嫌いはそう簡単には反転できないと思う。『鑑識レコード倶楽部』では、あのアリスの言葉はやはり僕にとって当意即妙なままだ。《「あんた、ここで何してるわけ」アリスは言った。「あんたそもそも、音楽なんて好きじゃないじゃない」》。音楽を聴くことができない という状態と(それは僕にもしょっちゅうある)、音楽が嫌い というのは全く違うことなんだ。 極めて実在的な 「妄想」を要求するんだ。

鈴木創士

2022年10月29日

鈴木創士殿、

何に対しどう反論されているのか、ちょっとよく分からんが、とりあえずいくつか応えてみる。それらはたぶん、相互に連関しているはずだ。

市田良彦

2022年11月28日

Ma vieille branche,

1)2)どうもお互いの返答はうまく噛み合っていないようだが、というかこんな風の吹きまわしになるのが佐藤薫の仕組んだ往復書簡なのだろう。それに僕の設問の立て方がまずかったのだろう。「好き」「嫌い」の話はもうどうでもいいさ。先に進めることにする。

「音楽」そのものを感覚するとき、僕はつねに「リスナー」であることを意識してしまう。聞いてしまうんだ。むしろその方がうまくいく。演奏しているときでさえも。即興ならなおさらだ。客はいないも同然だ。遠藤ミチロウの「客との非和解性を大事にしたい」というのはよくわかる。だが、あえて言うなら、そこには「バンドの政治性」と「音」そのものとの混同が見られるのではないかなあ。「バンドの政治」としてはその点でたしかに彼の姿勢は一貫していた。僕は遠藤ミチロウをストア派として讃える文章を書いたことがあるので、あまり言いたくないが、しかしザ・スターリンの「音」自体はどうなのか? 僕には非和解性には聞こえない。

パンクはほんとうに「客との非和解性」を求めていたのか。ピストルズは? PILは? ザ・スターリンは? ヴェルベット・アンダーグラウンドにはなるほど「政治性」にも「音」にも、当時としての非和解性があったと思う。それなら「音」それ自体を問題にするとして、例えばドイツ系のポスト・パンクや、スロッピング・グリッスル、サイキックTVのようなバンドは?……勿論、俺だって演者として「音楽を楽しんでいます」という感じなどない。物を書くということに関しても、いままで「読者との和解性」求めたことなどないことは君も承知しているはずだと思う。それで俺がどんな立派な境遇にいるかもw。だけど俺は門の中には入れないし、はっきり言って、その気もないんだ。いい歳をして、いつまでも門前の小僧のままだよ。

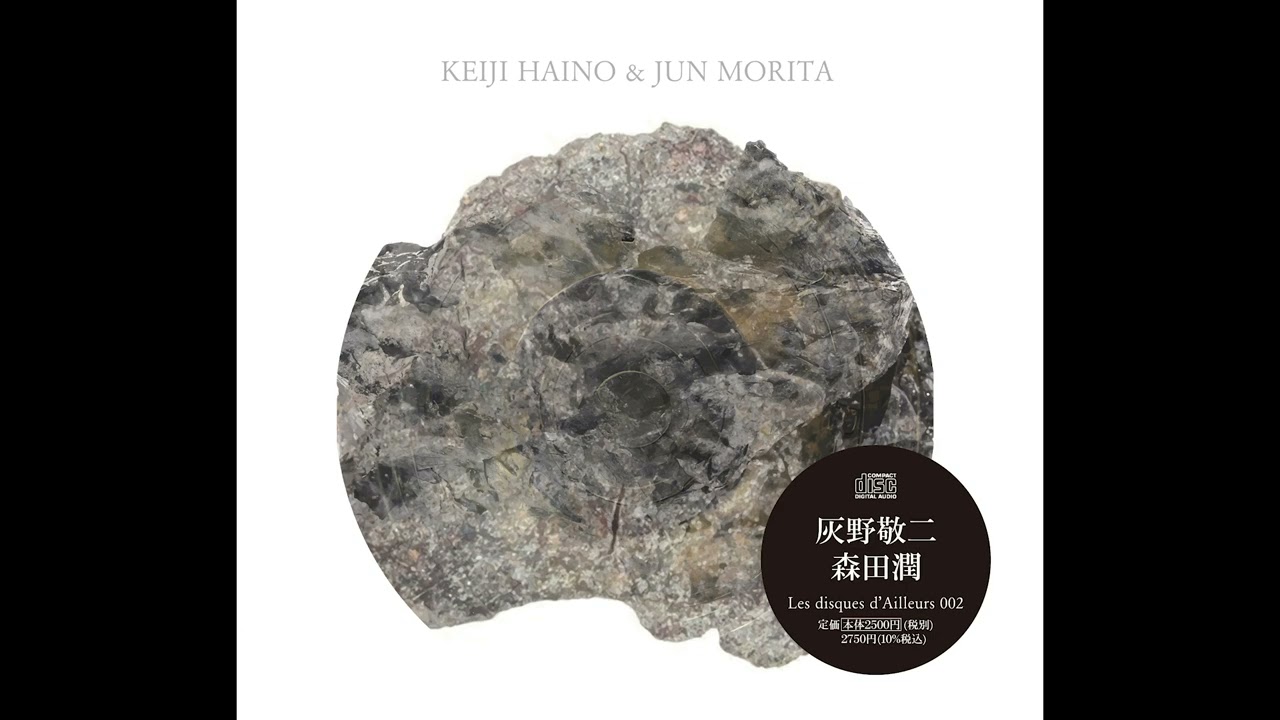

「演者」としては、もうすぐ森田潤と一緒にCDを出すから、聞いてみてくれ。でも僕自身いまやこのCDに対してもリスナーでしかないし、今となってはこの「演奏」に対してア・プリオリに一人の「リスナー」にすぎなかったとしか言いようがない。君の批評をぜひとも聞いてみたい。以前何度か爆音ノイズギターの山本精一と二人だけでやったとき、「音」に関して、「客との非和解性」どころか、我々は「嫌がらせの音楽」をやることを心がけた。まあ、そういう感じも僕にはあるんだ。

鈴木創士

2022年12月29日

鈴木創士兄、

困るなあ。僕は貴兄たちのアルバム──LAST CHANCE IN KOENJI──を批評するのに適任ではないと思うぞ。特に批評を貴兄が求めているのではない、ということは僕も分かっているつもりだが、何を書いたところで「騒音書簡」には読者がいる。顔も人数も分からない公衆という存在がいて、彼らには僕が何を書こうが書くまいが、それは批評になってしまう。書く側としては、作品を批評するにはある種の無関係が作品との間に必要であるのに、僕はどうしてもこの「騒音書簡」という〈デュオ〉における貴兄を、鈴木創士vs森田潤のそれに投影して聞いてしまう。そんなこと気にしなくていいじゃん、と読者も貴兄も思うだろうが、こちらにそれは無理。この無理を読者には分かってもらえないと思う。というか、この〈分かってもらえないかも〉という関係が、僕が何かを批評するには対象との間で必要なんだ。おれとおまえは関係ない、だからおまえについて何ごとかを書ける、それを他人に読ませることができる──そういう次第。以下はそれを踏まえて読んでいただきたい、皆様。

市田良彦

2023年1月31日

親愛なる友

歌……。すべての音楽、あるいは「音」が、「歌」に収斂するのかどうか僕にはわからない。最初に「歌」があったのか、「歌」とともに、「言葉」やメロディ、リズム、その他のものが、我々の「血肉」になったのかどうかもわからない。ミュージシャンとしても自分でそのことを確認できない。たぶん自分から好んでのことだろうが、僕はとても曖昧な立場にいる。歌は聞こえている。歌はたゆたっている。みんなが歌えばいいと思う。たまにだが、僕のなかに「歌」が響いていることは間違いない。それはひとつの普遍的な経験なのだろう。《どんな楽器も音楽も「歌」として聴く》。なるほどね。これを覚えておかなきゃ。君が言っている意味とは違うかもしれないが、僕の頭のなかのどこかにも「歌」があることはたしかだ。しかし演奏者として言えば、楽器を「歌」と化すのはとても難しい。歌うようにやればいい、ということでないことは僕にもわかっている。

鈴木創士

2023年2月28日

同志Sô-siへ、

歌……ゴダールは映像 image と音 son からなる映画 film を≪Notre musique≫(我らの音楽)と呼んだが、僕は音楽と言葉からなるものを「歌」と考えたい。というかそう思っている。音楽と詩を結婚させれば総合芸術としてのオペラが出来上がる、と見なしたワグナーに倣いたいわけではない。音楽に言葉を乗せたり、逆に言葉にメロディーを付けたり、という「歌」作りのノウハウは、いつかはともかく〈後〉からできたもので、あくまで〈はじめ〉に「歌」ありき。音楽よりも言葉よりも先に。

市田良彦

2023年3月31日

Mon camarade

僕も音楽と言葉の通常の合体には耐えられない。まあ、他人がうたっている歌を聞くとき、僕はほぼ言葉の意味を無視する、というか耳にほとんど入ってこないから、別にそれほど嫌悪感はないのだが、自分でやる音楽となると話は別だ。僕は他方にあるのが「詩」であるとは今まで思えなかった。はたしてそれは詩なのだろうか。もっと別のものがあるのではないか。音楽と言葉。それらはいまだに僕のなかで互いを打ち消している。意味は違うが、その反動なのか、プレスリーとかバルバラのシャンソンとか、ポップスを爆音ノイズでやりたくなるのだが、それはそれで難しい。ところで、歌に関して、新しいニュースがある。EP-4 unitPに若い女性ヴォーカルに入ってもらうことにした。メンバーの了解はすでに取りつけてある。君の「歌」談義には考えさせられるものがあったし、感化されたのかもしれないね。森田潤との第二弾にも入ってもらおうと思っている。まだ詳細は明かせないけれど、これは新しい展開にはなるだろう。しかし妥協の産物にならないように気をつけなければならないと思っている。僕にとっても完全に未知数だ。彼女に歌の経験はない。

鈴木創士

2023年4月30日

鈴木創士殿、

もうすぐ「5・21」40周年ライブなんだね。その機会に君が、別働隊unit PとはいえEP-4にヴォーカルを入れるとは嬉しいニュース(にしてもPって何?)。たまたまマーク・スチュアート(The Pop Group)の訃報に触れたタイミングでもあったので、昔のことを思い出した。僕はあの頃、佐藤薫とマーク・スチュアートを頭の中で拮抗させていた。EP-4の曲に歌詞はないけれど(それが遠藤ミチロウのファンであった僕には物足りなかったわけだが)、アルバムタイトルの「昭和崩御」という日本語が、マーク・スチュアートが歌の中に差し入れた“We are all prostitutes”という英語のフレーズと、響き合った。二つのバンドの「音」の同時代性みたいなものに、言葉の共鳴がリンクした。乗っかった。僕にとっては時代そのものの一つのアイコンになるくらいに。しかし、思い出したのはそのことじゃない。「昭和崩御」という語はEP-4には「歌えない」、もし歌えばEP-4の曲にならない、と痛切に感じたことだ。同時に、佐藤薫はうまいやり方を発明したものだな、と。語を歌詞の外に放り出して「音」の中に入れる、というやり方。それがなければEP-4とThe Pop Groupが僕の頭の中で拮抗することはなかった。そしてこの拮抗する一対がYMO的「アジア」と対立することも。さて、来る5月21日に、君はバンマスとして君の歌姫にどんな「歌」を唄わせるのだろうか。楽しみにしている。

市田良彦

2023年5月21日

親愛なる市田

前回の君の手紙に答えるべきことが色々あるようだ。

鈴木創士

2023年6月28日

創士くん、

せっかくだからアルトーに託けた話をもう少しだけ。君の音作りに一定親しみ、君の小説を読み、また「偽の古典主義者」だという君の自己規定を知るにつけ、常々考え込んでしまう問いがある。これのどこにアルトー的なところを見出せばよいのだろう。アルトーの写真を使ったライブもあったし、彼の声を使った動画もなかったか。そうした引用をさておいても、僕は君がアルトーについて直接語っていることに僕の問いに対する答えを見つけてはいけない気がしていた。そんなことをすれば、どんなアルトー愛好者の作品も「正しく」アルトー的と言わなくてはなるまい。作品レベルの違いが見えないどころか、固有にアルトー的なものなど何もないと言うに等しい。

市田良彦

2023年7月28日

親愛なる市田君、

アントナン・アルトー。ひとつの名前。単純にして同時に複雑な署名。僕が最初に書いた本は、『アントナン・アルトーの帰還』だった。小説仕立てだったが、監禁されていた精神病院を退院して、アルトーがパリへ戻ってくるところから始まる。精神病院で書かれた『ロデーズからの手紙』(その前にたらい回しにされていた精神病院では、自分が誰なのかもわからないくらい狂っていたらしく、何も書けなかった)を読めばわかるように、あれほど振幅の激しい「狂人」だったアルトーが、その直後、どのようにして晩年二年間で書いたような超明晰な作品を書くことができたのか。かつて彼は完全に彼岸の人ではなかったのか。十代の頃に読み始めて最初の衝撃を受けたが(思考の不能性、思考の中心にあいた空虚……)、それからずっとアルトーは僕にとっての「謎」だった。「生」が何であるかを考えるとき、アルトーの激しい「生」が苦しみとともに産み出した(あるいは流産した)文章を無視することはできなかった。しかしとりわけアルトーの晩年の「生」の思想は有機性としての生命を否定し、裏返すようなものだったことに留意しなければならない。彼は単に「呪われていた」だけではなかった。君が言うように、たしかにルーセルのほうが「狂って」いると僕も思う。アルトーは自殺についても否定的だ。アルトーにとって、ルーセルのように自殺はひとつの解決にはならなかった。

鈴木創士

2023年8月25日

鈴木創士兄、

アルトーとヴァレーズの話は、以前、貴兄の文章で読んだ記憶がある。そのときにも思ったが、アルトーはヴァレーズの特にどの曲にどのように惹かれたのだろう。文献的には知りようないかもしれないが、話をわかりやすくするためと、この書簡で取り上げるにはいかにも相応しかろうとも思うので、「騒音主義」の代表曲と言われた「イオニザシオン」だと仮にしてみる。まず思うのは、あれは「騒音」か? あれをかつて「騒音」視させたのは今となってはひたすら、伝統的なオーケストラ編成が出す音色にすぎなかったであろう。さらに、音楽は旋律と和音から構成されるという観念であったろう。今となっては、「イオニザシオン」は打楽器群のみごとに構成されたアンサンブルとして聴かれ、どこにも「騒音」性など聞き取られないだろう。アルトーはそんな歴史的に相対的な──文化的と言い換えてもいい──「騒音」性に惹かれたのだろうか。アルトーをめぐる貴兄の文章を読んでいると、そうではなかったと貴兄が考えているように思えてくる。何か絶対的に「騒音」であるもの/ことがあり、その「もの/こと」は物理的/生理的な「音」に還元できないかもしれないが、その「もの/こと」に媒介されてこそアルトーとヴァレーズの共演は構想可能であった、と。絶対的騒音は存在するのだ、と。

市田良彦

2023年9月25日

親愛なる市田君、

アルトーがヴァレーズとオペラを作ろうとしたのは、1932、3年頃だった。ヴァレーズの「Ionisation」も「Octandre」も作曲されていたが、レコードもないし、演奏会も稀だったのだから、アルトーはヴァレーズの音楽を聞いていない。アルトーの独自性を理解し、オペラ台本を依頼したのは、ヴァレーズのほうだった。だがすでにこの時点でアルトーには「音」に対する感覚と考えがあった。アメリカ的な(南米を含む)ヴァレーズとヨーロッパ的極点であるヴェーベルンを聴き比べてみるなら、ヴァーレーズには明らかに「ノイズ」があるし(クセナキスやシュトックハウゼンは後の世代だ)、むしろアルトーの音に対する考えとヴァレーズの新しい音造りの局面が、はからずも一致したのだと思う。あるいはアルトーはむしろ50年代のヴァレーズを先取りしていたとも言える。以下は、「残酷の演劇」(『演劇とその分身』所収)に関するアルトー自身の言葉の引用です。「音」に関するところをピックアップした。長くなるので今回は引用だけになりそう。

しかし表現のまったく東洋的な意味をもってすれば、この客観的で具体的な演劇の言語は諸器官を追いつめ、締めつけるのに役立つ。それは感受性のなかを駆けめぐる。言葉の西洋的利用を捨てるなら、それは呪文の語をつくりだす。それは声を発する。それは声の振動と特性を利用する。それは狂ったようにリズムを足踏みさせる。それは音を砕く。

加えて音楽についての具体的観念があり、音は登場人物のように介入し、ハーモニーは二つに断ち切られ、語の正確な介入のなかに消える。

さらに器官によって感受性に直接深く働きかける必要から、音響的観点からすれば、絶対につねならぬ音の特性と振動を、現在の楽器がもっていない特性、しかも古いか忘れられた楽器の使用を復活させるように駆り立てる特性を探し求めるか、それとも新しい楽器を創りだすべきである。それらの特性はまた、音楽とは別に、金属の特殊な溶解や新しくなった合金に基づいて、オクターヴの新しい音叉に達することができ、耐え難い、神経にさわる音や騒音を生み出すことができる道具と装置を探し求めるように駆り立てる。

もし、消化のためにある今日の演劇において、神経、要するにある種の生理学的感受性がわざと脇に置かれ、観客の個人的アナーキーに委ねられているとしても、残酷の演劇は感受性を獲得する確かで魔術的な古い手段に立ち戻るつもりである。これらの手段は、色彩、光、あるいは音の強度のうちに存していて、振動、小刻みな揺れ、音楽的リズムにせよ、語られた文章にせよ、反復を利用しており、照明の色調や伝達の包み込みを介入させるのだが、不協和音の使用によってしかそれらの十全な効果を得ることはできない。

アルトーの未完の台本「もう大空はない」には例えばこうある。

闇。この闇のなかの爆発音。ハーモニーがぷっつりと断ち切られる。なま生の音。音の響きの消去。音楽は、遠くの大異変の印象を与え、目もくらむ高さから落ちてきてホールを包み込むだろう。和音が空で始まり、そして崩れ、極端から極端へと移行する。音がまるで高い所からのように落ちて来て、急に止まり、ほとばしるようにひろがり、ドームやパラソルを幾つも形づくる。音の階層。…中略…音と照明は、壮麗化したモールス信号のぎくしゃくした動きをともなって不規則に砕け散るが、それは、モールス信号とはいえ、マスネの『月の光』とバッハが聞いた天界の音楽の違いと同じようなものになるだろう。

鈴木創士

2023年10月28日

レディース・アンド・ジェントルメン、

みなさんに向けて今回は書きます。前回の鈴木創士からの手紙は「まだ」私に宛てたものとは受け取れません。アルトーの言葉を自分のものとして私に届けているわけではなさそうだし、自分の言いたいこともまだ書いていない。これをどう読む?と問われてもいない。まだ続きがある状態で私は言わば放り出されています。しばし待てと言われています。返信を禁じられているわけです。ここはアルトー論を展開する場としてふさわしくない、というより、それを切れ切れに私相手に行うのはほんとうにもったいないと思いますが、さような振る舞いを彼がしていることについては、私にもこの場でこそ言えることがあります。彼にではなく、レディース・アンド・ジェントルメンに向かって。

市田良彦

2023年11月28日

親愛なる良彦さま

「完全にってわけじゃない」けど、君が言うように、リズムが狂っている、あるいはリズムを狂わせるのは、自慢することではないが、僕のオハコかもしれない。いや、いや、もちろん自慢しているわけじゃない。セロニアス・モンクのようにリズム自体がもつ独自の跛行性にまで達することができないのだから、僕はミュージシャンとしてはヘタクソな部類だ。まあ、それは仕方がない。完全にヘタクソってわけじゃなければいいけど、それはそれで使いようがある……。ともあれ我々の『騒音書簡』、言うところのノイズ自体は、リズム的に完全には狂っていない。というか完全にはスベらないこともあり得るわけだ。「完全にってわけじゃない」、とにかく言いたかったのはこれだ。例のごとく、何かの余地が、余白が残されるだろう。想像的空白だよ。「完全にってわけじゃない」。この言葉はセリーヌからのパクリで、世界中で耳目を集めた(日本ではそうでもなかった)新刊書、発見されたセリーヌの手稿『戦争』の冒頭の言葉だ。この言葉は本にするにあたって校訂者によって削除された。ノイズのように。

それはそうとして、君がついにちゃぶ台をひっくり返し、別の意味で騒音を立てながらこの書簡にピリオドを打たないでくれて幸いでした。前回の手紙で僕は君を怒らせようとしたわけではないからね。つまり騒音書簡をまだ続行することができる。エリック・ドルフィーのように(お互い)すっ頓狂な音を出すことができる。君はノイズには三人必要だと言ったが、僕たちの場合は佐藤薫がいるから、まだ誤魔化しがきくんじゃないだろうか。佐藤は聞き流すだけで、たぶん動じないんじゃないか。少なくとも僕はそうであることを願っている。ところで、君は自分がドルフィーの立場にいるんじゃないかと疑心暗鬼になっているが、そんなことはないのではないか。僕はどちらかといえば君にはコルトレーン役をやってもらいたいと思っているし、実際、前からそのようなつもりでいた。実際、コルトレーンは練習熱心で真面目な「哲学的」ミュージシャンだった。昔、知り合いから聞いたけど、日本公演に来たとき、新幹線のなかでも練習していたくらいだからね。しかも「ここでは、おれ次第なんだから」と言ったのは君なんだから。だから言うところの君の役柄は、どちらかと言えば、ドルフィーではないんじゃないかと思っている。たしかにコルトレーン役は大変だよな。コルトレーンと一緒にステージに立てるならドルフィー君は気楽なもんだよ。

最近はグールドのベートーヴェンが気に入っていて、ベートヴェンのピアノソナタかパブロ・カザルスのチェロばかり聞いている。僕の「アルトー」を含めて、ここ、あるいはそこかしこで何が起きているのかという問いはこの際どうでもいい。「アルトー」に関しては森田潤との第二弾で音楽の一様相とてして続行するつもりでいる。日々、クラッシック音楽を好んで聴けば聴くほど、僕はミュージシャンとしてノイズをやるしかなくなる。音楽とか文章とか、手段はどうでもいい。これがノイズです! まさにそういうこと。もうそれを提示するしかなくなっているのかもしれない。君にはわかっていることだろうが、僕がクラッシック音楽を好んで聴くことは、直の反応とか、生理的欲求が問題になっているのではない。前回の手紙で引用したアルトーの言うように、理論と実践においてそうなんだ。

市田良彦に教えてもらったアルチュセールの言葉を思い出すよ。曰く、「ぼくは自分と直接かかわりのないことを、理論においてなにも理解できない」! まさにそのとおり。つけ加える言葉はない。じゃあ、自分と直接かかわりのあることとは何なのか。それをここで読者諸氏「レディース・エンド・ジェントルマン」にばらしてしまうのは野暮だからやめておくが、僕に関わり合いのありそうなことで言えば、たとえ君が言うように、ローリング・ストーンズが講談哲学の新哲学派だとしても、それはそれで構わないのではないか。ストーンズの今回のアルバムを聞いたが、予想以上に良いなあと思った。ビートルズの新譜らしきものが最悪のゴミだったことを思えば、たいしたもんだよ。

鈴木創士

2023年12月28日

Sô-siへ、

僕がコルトレーン? 彼のことは、宗教的と思ったことはあれ哲学的と思ったことはないぞ。まあお前は隠れキリシタンだと言われたこともあるので、違いは微妙かもしれないが。それでも哲学的ジャズマンの代表格は僕にとってやはりドルフィーのほうであり、彼以外ではセロニアス・モンクなのだが、ドルフィーの場合にはコルトレーンと一緒にステージに上がった彼ではなく、『アイアン・マン』と 『アウト・トゥ・ランチ』の彼こそ哲学者であり、『ラスト・デイト』の彼は文学者ないし詩人。今回はその違いをここでの主題である「ノイズ」に引っ掛けて書いてみたい。

市田良彦

2024年1月28日

市田さま

君にコルトレーン役を引き受けてほしかったのは、なにも君をコルトレーンのような精神的求道者にしたいわけではないし、君のことをまったくそう思ってもいないが、たまたまコルトレーンとドルフィーの話になったので、この往復書簡をある種の市田・鈴木デュオの成果にしたいと思ったからなんだ。コルトレーンがミュージシャンとして真面目なだけでなく、宗教的であることは、君の言うとおりだと思う。僕はコルトレーンが全面的に好きではない。君にその役柄を押しつけたのではなく、この往復書簡において、僕もコルトレーン役はできそうにないからだ。ちょっとした「実験」をやってみたかったが、要するにドルフィーとコルトレーンの関係は僕たちの間では成立しそうにない。それはそれでいいし、別の道があるだろう。二人してドルフィーをやるしかない。

こんなことをあえて言うのは、君と僕は言うまでもなく書き手としても別個であるが、しかしこの「騒音書簡」を一つの全体的な「音楽」(君にとっては「哲学」かもしれないが)として考えていたからなんだ。僕が君の言うような「歌」にあやかりたい、あるいは一つの到達点にできればと思っているのは、ミュージシャンとしてだけではない。むしろ書き手としてよりそうかもしれない。この書簡を始めてますますそう思うようになった。それにこれはとりわけ「往復」書簡であって、「騒音」あるいは「音楽」によるやり取りであるし、もうすでに23回目に突入している! そして「歌」、あるいは「合唱」が、たとえ独奏をやったとしても、複数他者どうしによる思いがけない一致と懸隔、互いを知らない同一性とズレからなっていることは誰もがよく知るところだ。だから音楽を「作品」にするには、佐藤薫や森田潤のように特殊な「編集者」的能力を必要とする。それが僕にとって理想的だ。僕自身にはなかなか難しい問題ではあるけれど……。

でも、ここから少し離れよう。

最近に限らず、僕は昔からクラシック音楽を聴き続けているが、それは僕にとって、君にとっての「コルトレーン的」なものではまったくない。はっきり言うと、僕の頭のなかにある「ノイズ」的感触はむしろ「クラシック音楽」から来ている。それが言い過ぎなら、クラシック音楽を「聴いていた」ことから来ていると言っていい。モーダルなものの「外」を持ち込んだドルフィーでさえ作品としての「ノイズ」について考える完璧なよすがにはならなかった。わかりやすい例を示せと言われれば、森田潤がリリースした『GATHERING OF 100 REQUIEMS』(Wine and Dine)を聴くことを薦めるよ。これはモーツァルトの『レクイエム』の100の演奏を森田がミックス編集したものだ。すごい着想だと思うし、恐ろしい音楽だ。モーツァルトがなぜ他の作品とはまったく違う『レクイエム』を最後に書いたのか、それが本質的にどんな音の要素を含んでいたのか、何かしらのヒントを僕に与えてくれる。説明するのは非常に難しいが、僕にとって、「音」自体、音の連なり、あるいは音の「物質的」次元においてそうなんだ。それに何なら、すべての音楽に「ノイズ」を発見することができる。そもそもどんな音楽も、それが修道院から聞こえてくるものであれ、テレビやコンビニで鳴っているものであれ、「騒音」でしかない。クラシック、ジャズ、ロック、シャンソン、ポップス……。それぞれのジャンルは、それが哲学的にしろ、そうでないにしろ、「ノイズ」自体や自然の音と同じく、僕にとって一つの「世界」を形成しないし、そのようには考えられない。

エリック・ドルフィーの『アイアン・マン』かあ。『アウト・トゥ・ランチ』より好きだよ。あんな早い時期にたしかに完成された作品だと思う。リラックスして聴くことが「できる」し! でも彼のサックス演奏自体、例えば、どんな風に初期の(あるいはずっとかも)オーネット・コールマンとの決定的違いを見つけ出せばいいのか、正直よくわからない。エリックもオーネットも、別の「世界」、君の言い方では、別の「宇宙」であることはうなずけるが、僕にとって、巨大ではあるけれど、一つの音楽的「要素」みたいなものだ。それにやっぱり「ジャズ」だ。真似はしないし、できない。

鈴木創士

2024年2月29日

創士くん、ついでに森田くんにも、

ひょっとして、と思いつつひと月経ってしまった。ひょっとして森田版『レクイエム』が送られてくるのではないか、その感想がこちらからの書簡第24葉になるのではないか、そうしろと創士くんは誘導しているのではないか、と思いひと月待った。しかし送られてこなかったので、僕はいま本家『レクイエム』を流しながらこれを書いている。森田版をなお待ちつつ(頼むよ、森田くん!)、僕にとって長く鬼門であったモーツァルトについて書いてみようという気になっている。

市田良彦

2024年3月31日

市っちゃん、

前葉では、君はモーツァルト+森田潤の『レクイエム』をまだ聴いていないようだから、まずはその感想を待つことにしよう。

ともあれ、モーツァルトが18世紀の歌謡曲だという君の意見はおおむね認めることができる。18世紀の秋元康というのはちょい異論があるけどね。モーツァルトは秋元のような「知識人」ではなく、むしろ退屈なカクテル・ピアノをパーティで思うままに弾きまくるジャズ・ピアノ弾きと言ったほうが僕のイメージに合っている。見たわけではないし、勝手な想像だけど、モーツァルトは音楽家というよりミュージシャン的なところがあったように思う。ガキのくせに、宮廷か何かの晩餐会に時間ぎりぎりに出向いて、ワインをあおり、即興で優雅なやつその他を弾きまくり、屁をこいたりしながら、適当なところで時間を切り上げ、はい、ギャラをくれ! という感じ。晩年は仕事に恵まれず、素行品行も悪く、金に困っている。要するにモーツァルトはウィーンの音楽界からパージされてしまった。嫌われていたのだ。歌謡曲作曲家・演奏家としても下火で、晩年は客の入りも悪かった。

『魔笛』に続いて『レクイエム』を制作中にモーツァルトは突然この世を去るが、晩年といっても、35歳で死んでいるのだから、ベートーヴェンのように晩年様式としての「形式の破綻」を考えることはむつかしい。だけど『レクイエム』はそれまでのモーツァルトの作品とは明らかに異なっている。断絶すら感ぜられる。君の言うように、それまでの作品が表象可能性の才能豊かな展開だったとすれば、それまでのモーツァルトの作品群はたしかに古典主義時代の「芸術」の範疇にあったことになる。しかし『レクイエム』は、僕にとって芸術以上の何かを示している、と言いたくなる。『レクイエム』という作品は恐ろしい。僕は下手なミュージシャンとしてそのように思わざるを得ない。森田潤の『GATHERING OF 100 REQUIEMS』を聞けばそれがわかると思う。

だけど、どう言えばいいのだろう? 『レクイエム』は文字どおりの意味で「光の外」に置かれた。君の言うとおりだ。啓蒙時代ということで言えば、モーツァルトはその時代にいたのだが、サド侯爵もフランシスコ・デ・ゴヤも健在だった。サド侯爵を啓蒙時代の思想家として位置づける人もいるが、むしろ啓蒙時代の「光の外」、それが僕(森田潤も?)を誘惑する。だがその光の外でどのように作品が成立するのか。サドもゴヤも唯物論者だった。どのみち宗教は関係ない。例えば、バッハはプロテスタントだったが、ニーチェが言うように、「カトリック音楽」だったといえるところが大だ。しかし『レクイエム』の場合、そのような意味でもまったくない。

『レクイエム』において、「死」を音楽のなかに招き入れた? そいつを持ち込んだ? それはバロックの「死」なのか? うーん、どうだろう。死は形を変えるのだろうか。音楽としては、どうしてもイタリアやイギリスのバロック音楽を考えてしまう。そこにはある種の明るい「単純さ」があったが、モーツァルトの『レクイエム』はそれとも違う。たしかに精神的な意味ではカルロ・ジェズアルドなどはそのような傾向をやばい方向に発展させたと言えるだろうが、音楽形式として見れば、そこにはまだ「音楽史」的なものを見てとることができるし、考えることができる。だからジェズアルドにおける無調性へと近づくものを「ノイズ」の可能性として受け取ることはできそうにない。つまりミュージシャンとしてジェジュアルドの音楽を「いじる」気にはなれない、と言っておけばいいのか。うまく言えないが、『レクイエム』には、そのような意味で、音楽の外、「言えないこと」の少なくとも萌芽がある。それが存在し始めるのだ。

『レクイエム』は、洗練の極致として、マイルスの『ビッチェズ・ブリュー』を想起させると君は前葉で言ったが、そこのところは僕にはよくわからない。『ビッチェズ・ブリュー』のような不意打ちと、それに反する(ともなう?)リラクゼーション(リズム的?)は、『レクイエム』には感じることができない。『レクイエム』にはもっと「暗い」何かがある。人をリラックスさせない何かがある。鎮魂させないんだ。言えないこと、それ自体が何かを言おうとして、存在し始め、極端に幅をきかす。言語的にも、余計な何かだ。つまるところモーツァルトは、僕にとって「野蛮な」音楽家なんだ。モーツァルトを嫌いになれないわけさ。

鈴木創士

2024年4月30日

鈴木創士様、

前回のお手紙は実に貴兄らしい、というかミュージシャンらしい反応と拝読しました。つまり聞き手としては、「そうですか」とさしあたり言うほかない創作家の内的経験を語っている。「~は恐ろしい」。「僕にとっては…」。ある種の熱狂的ファンも同じようなことをしばしば口にします。「あのライブを体験したことのない人間は…」。私はなにかを書くときには努めて、そのような「私」を根拠あるいは出発点に話を組み立てないようにしています。もちろん、「私」を主語に、我が身に起こったことの回想を織り交ぜた文章を書くことはありますし、なにを言おうと滲み出てしまう経験──他人には「そうでしたか」と言うほかないでしょう──は文章のみならず音楽にもあると思います。それでも、経験した「私」を根拠に私の守備範囲を踏み出るなにか、他人に伝えたいことがらを言おうとは思わない。この往復書簡の最初のほうでも書いたように、「好き/嫌い」(あるいは「快/不快」)に落ち着きかねない話はなるべく避けたいわけです。『鑑識レコード倶楽部』が面白いと思ったのも、私がそう思う理由の一端をうまく、説明ならぬ表現しているように感じたから。

市田良彦

2024年5月28日

良彦さま

デスマス調は日本語のひとつのテクニックなのだから、それには気をつけなければならない。君の前葉を読んで、これは、ぜひとも「経験」等々について自分の考えを述べないといけないと思った。この反論は君には弁明じみて聞こえるかもしれないが、まあ、辛抱してくれ。

経験しようがしまいが、そのこと自体は人の勝手だ。「経験」は直接、創作に直結しない。もちろん「作品」においておやそうではないし、作品は経験から出発したとしても、経験との距離、乖離へしか辿り着かない。経験は、それ自体において感動、恐怖、その他の情動を退けたとしても、特権的瞬間を構成しない。それはまさに「無知」にもとづくものであるし、経験は無知と等価である。それはましてや記憶ではないし、たとえ記憶に属することができたとしても、記憶の陥没、窪み、裂け目、裏側、等々でしかない。しかし「経験」はいやおうなく残ってしまう。経験としてのみ残される。旧約聖書でイザヤが言うとおり、皆殺しの天使による大殺戮の後にも、どうしても「残余」がある、というように。かくしてそれは孤立している。そしてそれは「残ったもの」として知らずに過去から借用する。日々、「経験」はあるのか。それを積み重ねて「自己」の形(おおむねそれもひとつの連続性をまずは仮構したものだ)が出来上がるわけではまったくない。だから君の言う「ああ、そうですか、そうなんでしょうね」と言う言葉は、経験ではないし、非経験でもない。だからこそ逆に文学も音楽もひとつの「経験」になることがある。

《人は身体が何をなしうるか知らない》ということ、《「私」にとっては連続しているはずの身体経験こそ、「私」には「外」をなしていた》ということは、スピノザ主義者でない僕にも自明のことだ。「経験」としてさえ「私」はそれを知っている。だからこそ「身体」は「残余」に属している。20世紀の「哲学」にとって、いつも「存在」の後に「身体」が来たのはそれ故ではないだろうか。連続性の外にあるものが、そのようなものとして、特異な表現の形(作品)をもつことが稀有なことであって、それが「事と次第による」のは本当だとしても、レイモン・ルーセルのような人を考えるなら、それでは満足のいく回答ではないね。この満足のいかない回答は僕自身の原則的問題のひとつのままであるのだから、今はその点について君と議論するのはとても興味深いとだけ言っておこう。

君は自分が「創作家」であることを認めたのだから、その点についても少しだけ。「創作家」、要するに「作家」だ。たとえば、数学者たちや物理学者たち、僕の敬愛するゲオルグ・カントールやクルト・ゲーデル、ポール・ディラックは、残念ながらそのままでは「作家」ではないし、言うまでもなく他の講談哲学の人たちはまったくそうではないが(彼らは三文小説家だ)、マルクスだって(『共産党宣言』や『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』のあの素晴らしい文章!)、アルチュセールだって「作家」じゃないか。評価は別にして、ドゥルーズもデリダもそうだ。フロイトもまさにそうだった。そして君も作家じゃないか。君の書いた数々の本がそれを示している。そうでなければ、僕はいうところの哲学的感銘を受けたりしないし、第一、二ページ目を読む気になれない。「作家」は、écrivainではなく、écrivantと書くべきだ、とあるときロラン・バルトがおずおずと言っていたように、たんにそれは「書く人」、「書いている人」なのだからなおさらだ。日本語だと「家」がつくので、職業家か、それとも一家をなす人みたいだけれど、それは近代のニュアンスにすぎない。紫式部も、清少納言も、鴨長明も、西行も、幾人かの江戸の俳人たちだって、そうではなかった。

マイルスの「洗練」について一言。君とは少し見解が異なる。マイルスの「洗練」は『ビッチェズ・ブリュー』ではなく、その直前、60年代の黄金のクィンテット(マイルス、ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムズ)に極まると僕は思っている。『マイルス・スマイルズ』、『ソーサラー』、『ネフェルティティ』の頃だ。たしかに『ビッチェズ・ブリュー』は好んで聞いたアルバムだし、「最強のロック・バンド」の演奏であると思うし、打ち明けるならEP-4もずいぶんその恩恵にあずかっていたけれど、ビバップを基点とする、その前と後のジャズの「連続性」における「洗練」という点では、黄金のクィンテットに勝るものはないと今でも思っている。マイルス・バンドの電気化は当時衝撃だったけれど、今となっては、「エレクトロニック」であること自体はそれほど問題なのだろうか。しごく当たり前のことと言っていい。『ビッチェズ・ブリュー』は黄金のクィンテットがなければ生まれなかった。その点から言って、『ビッチェズ・ブリュー』は最高だが、ウェザー・リポートはイマイチだ。

鈴木創士

2024年6月29日

創士兄、

いやあ連載第27回、我々の27通目の手紙はようやく二重奏の真骨頂を見せましたな。喜ばしい。「経験」を主題に二つの旋律を同じ時間の中で絡み合わせている。オーネット・コールマンとドン・チェリーのよう(アルバム『フリージャズ』な)。二重螺旋たるこの連載では、それぞれの手紙に別々に返信が書かれるわけであるから、読者が月初めに目にするのは、ズレの生起と解消が同時に起きるドラマ──と言えば聞こえはいいが、ヘタクソな即興連弾だ──であり、ハーモニーはほぼ期待できない。その代わりに、読者には次回への期待が、我々には新たな書く動機が、毎回生産される。ところが第27書簡では、言わば和音による構造的制約なしに、上へ行く旋律と下へ向かう旋律が偶然の対位法を奏でている。

一つの 「夢」になって、こんな夢を見たという「経験」になる。もちろん両方が混じり合う浅い眠りも存在するが、目覚めることのない眠りの中に夢の「経験」はない。そして他人にとって夢の内容はつねに「ああ、そうでしたか」の類のものでしかない。聞かされるほうとしては「つまらない」。面白さが生まれるのは夢に「経験」として意味を持たせていく

解釈

の過程からだろう。フロイトで面白いのはまさに夢解釈であって、報告されている夢内容ではない。解釈は必ずしも言葉として表現されるものではないだろう。立ち居振る舞いのすべてが、過去の「体験」を「経験」として(再)解釈した「表現」でありえる。ジャズマンのソロが典型的にそうだ。彼らの個性はつねに過去に聞いた──と現在思っている──音の再-現であるだろう。実際、英語のinterpretは解釈であり演奏であり演出である。

一つ だ。長編処女作『代役』を書き上げた直後に味わった「栄光の感覚」のみ。ヘーゲルに言わせれば「思い上がりの錯乱」だろう(『精神現象学』「C:理性」章)。義賊となった『群盗』(シラー)の主人公にも認められる、ある意味ありふれた狂気。ただし、自分の味わった「栄光」を「経験」として解釈していくことがルーセルには作品制作そのものになった。「手法」を開発する礎になった。栄光「体験」以外の「経験」が彼には不要であったから、彼はどこに旅行してもカーテンを閉め切って外の景色を見ようとしなかった。彼は何の「掘り下げ」もしようとしなかった。あの「体験」はつねに彼とともにあり、彼の筆を照らす太陽であり続けたのだから。実際、『眺め』ではペン先に埋め込まれたガラス球が「世界」を文字通り在らしめる 。そして『新アフリカの印象』。僕には今ではこの作品がフリージャズの遠い祖型のように思えてならない。音楽家になるべくバイオリンを修行したルーセルは和音の限界が9度であるという規範を叩き込まれていた。その9度がここでは九重の括弧──次々に「 」の中に「 」や注が開かれていく──に転移され、異なる旋律──それぞれ物語の推移だ──を共存させる構造になる。

市田良彦

2024年7月29日

市田大兄

記憶というものは不確かである。そこに自分がいたかどうかも定かではない。私は思い出す。丘の上に月が昇っていた。私は月を見たのか、そして同時に見なかったのか。丘なんかなかったのだ。エニシダの小道だけが続いて、大気には嫌な臭いが漂っていた。おお、忘却のなかでこそ大気は動かない、と詩人は言っていたではないか。歩くたびに、向こうへ世界の果てが遠のいた。私は思い出す、そして思い出せない。

前葉で君の言う「体験」と「経験」の違い。混濁した「体験」、逃れ去ることを特徴としているばかりか、主体の位置そのものが消えてしまう。その表面に浮かび上がるもの、むしろ忘却の形をとることもある「無知」。君の言うとおりだ。それなら「無知」から始めるしかない。無知を知るしかない。無知を解釈するしかない。君の言う「経験」が現れる。記憶の古層を探したわけではないのに、探しているものはすでに見つかっている。パスカルの言うとおりだ。君の書いていたルーセルの「栄光」は、パスカルの「喜び」、ヌイイの橋の上での、「喜び、喜び、喜び」に似たところがあるように思える。それがいつ起ったか、時間的な順序が逆なだけかもしれない。ピカソの言い方はちょっと違う。「私は探さない。私は見つけるのだ」。ピカソらしいマッチョな言葉とも受け取れるが、とにかく探しても始まらないということだろう。僕も探さない。聞こえない音を必ずしも探しているのではない。だが聞こえない音がそのまま「在る」ようにできるなら……

それでも意に反して僕も探してみることがある。ランプを掲げて、無いものを。それは、存在したかもしれないが、存在しなかったものだろうか。存在したかもしれないものとは何だろう。それは存在することができたものであるに違いないが、知らぬまに過去が現在にすり替わる。ほとんど存在しかけていたもの。ほとんど無。可能性でも潜在性でもない存在の鏡の箔裡、裏面のようなもの。別の裏面? 別の表面? 深さの破れ? 表層を突き破る別の底? それが雪崩のように、あるいは一瞬の映像の現前のようにこだまするが、結局それは「存在」していたとも言える。ああ、そうだとも、まさに無知のまっただなかに。「経験」としてなのか? この「経験」において、空間が残るのであれば、時間も残存する。時間が残ったのであれば、空間も残存したのだ。

記憶をめぐるエピソードをひとつ。それは「経験」となったのか。君の意見を踏まえると、やはり「体験」と「経験」の間で人は揺れ動いている。そこを漂っている。最近、岐阜のポスト・パンク女子高生バンド『伸展のずる』のCDが40年ぶりにリリースされた(WINE AND DINE 26)。そのCDのために「オフェリアみゃっぴー」というエッセイを書いた。彼女たちは跡形もなく消えたと思われていたが、経過しなかった40年は「経験」として何かをもたらしたのだろうか。たぶん。走る、キャッ、キャッ、キャッーを。走る、ギョッ、ギョッ、ギョッ。エリマキトカゲ。エリマキトカゲとは、走るキャッ、キャッ、キャッーだ。走っている奴は過去も現在も未来ももたない。エリマキトカゲは探されないままに、すでに見つかっていた。朝起きて、グニョー。それからガチャガチャしたもの。見逃したと思っていたが、誰もが見つけていたものだった。そのために音楽が必要だった。いまも必要である。生意気な女子高生であることはほとんど必要最低限のことだった。

エッセイの最後の節を再録する。

洗練ではなく、むしろ野蛮が。野蛮ではなく、むしろ放逸が。放逸ではなく、むしろ苛立ちが。だが季節はめぐらない。循環するものはない。とってつけた反復もない。最低限の言葉は素朴に下降線をたどっていたが、空虚は何とかもちこたえられる。いい感じじゃないか!

言葉はいつか発せられたのだ。かつてであるとは言えない、これからとも言えない。いまとも言えない。泣きたくなった女の子がいた。そんな感じだった。こんなことはほとんど無意味だろうか。

鈴木創士

2024年8月30日

Sô-siどの、

ライブ空間を思い浮かべてもらいたい。「体験」は言わば流れだ。体験する「私」にとって、それは「すでにそこにある」。いつはじまったのかいつ終わるのか分からず、というかどうでもよく、「私」はただそれに身を委ねるだけ。展開の予想はできず(そんな余裕はなく)、どんな一貫性も示さず、連続性さえあやふや。それは無限にただ「持続」している。いや、それも正確ではないだろう。何が持続しているのか、その「何」を「私」には言うことができないのだから。「体験」の流れはつまり持続する「無」だ。流れは「私」に向かって勝手に、流れ自体を独り言として語りかけることをやめない。言うなれば客観的に。ところがこの受動状態の主語はずっと「私」である。これは私の「体験」であり、私はこれを見ている/聞いている、と「私」は知っている/感じている/体験している。「体験」の内容を動詞で表せば、動詞群は一人称でしか活用しない。「体験」の主体は「私」でしかなく、「体験」はあくまで主観的である。「私」に限定される有限のものである。

そんな転倒ないし交代が「体験」では生じている。そしてライブはいつしか終わる。「私」は夢から覚める。すると反省的意識が頭をもたげ、「体験」は「経験」になる。過去に遡って「体験された経験」になる。「私」はこのライブに立ち会った! 彼らの音を体験した!「それ」──彼らの音にして私の体験──は「ほんとうにある」! 主観的なものと客観的なものとの一致は古来より「真理」の定義であるから、真理なるものはこのようにして発生すると言ってもいい。真理とは「体験」の「意味」にほかならない。「それ」はあった!「それ」は私の手元に今もある! つまり「存在」もまた「存在する」という「意味」でしかない。

ことが厄介であるのは、「意味」である以上、そして「意味」には誤解も伴う以上、「体験」はでたらめ、まったくの間違い、嘘、幻想、妄想であったかもしれないという点だ。「体験」の真理性は虚偽性を排さないどころか、生みさえするのである。妄想を「ほんとうだ」と言う/思うから、統合失調症者は病人であるわけだ。彼らが自分の妄想に閉じこもり、何も言わなくなれば、彼らはただ、私たちのものとは違う彼らの「世界」を生きているだけ。彼らの「真理」を生きているだけ。俺は『裸のラリーズ』のライブを体験した、『伸展のずる』に会った、君たちはそれを見ていないだろう、知らないだろう…。「体験」の流動性は、「体験」を「経験」として語る言葉の中にそのまま真偽の反転可能性として持ち込まれ、嘘を言ってはならない、間違いに固執する者は異常だという、「体験」の本性とは何の関係もない規範の介入を待つ状態を作り出す。ずっと夢を見ている人に向かって、それは夢ですよ、幻想ですよ、と告げても彼らの「体験」の真理性を壊すことはできないからこそ、デカルトは「ひょっとして私は夢の中にいるのかもしれない」と懐疑する前の段階で、私は少なくともあんな狂人ではない、狂人は懐疑すらしないのだから、という排除を実行しなくてはならなかった。懐疑する私は狂っていない──デカルトのこの言明は、「体験」が真である/真理の根拠は「体験」にある/真理は「体験」が「経験」になったときに生まれる、という事態を承認すればこその規範的宣言であったろう。

問題は、「体験」を根拠に何かを語る人、自らの「体験」を記述しようとする人は、「体験」とは異質のこの規範に乗っかって、「私」語りをしているだけ、という点だ。語られた「体験」について、そんなものは幻想だ、騙されているだけだ、と論駁しようとする人もまた、私はそうは思わないというその「私」、別の規範に従う「私」を語っているだけ。音楽についてなら、要は最終的に「好き嫌い」で語ってもよい、仕方がない、という状態を「体験」は準備してしまう。「好き嫌い」が、他人に規範を押し付けることへの防波堤になってしまう。「私」は~を愛好する者として「あなた」の趣味を尊重しましょう。それが規範を押し付けないという規範になって、音楽語りはおしまいになる。「それってあなたの感想ですよね」という誰かの決め台詞が聞こえてくる。

そんなことしかできないのかという苛立ちが、語る人としての僕にはつねにある。そんなことならいっそ、誰の固有の「体験」にも立ち入らない文章を書こうと僕はしてきた。水谷孝の音楽と詩について長々と導入的文章を認めたとき(『The Last One:裸のラリーズ詩集』を参照ください──高価ですが版元にとってはすべて売れても赤字で、再版はありません)には、特にその自覚が強かった。受容における「体験」主義が典型的に蔓延っているバンドのように思えたので。

君たちのアルバムのために書いたライナーノーツ でも、ここ「騒音書簡」でも同じこと。僕が務めてきたのは、自分を含む誰かの音楽「体験」については極力語らず、書くものを聞いたことへの応答とすること、もう一人の事後的バンドマンとして「演奏」に参加すること。つまりは狂人かもしれない音楽家たちの「世界」を言葉という別次元に再-現すること(「再-現」とは別次元での再現前化つまり一種の移動であって、モデルの模倣としての「再現」ではありません──僕が音楽家ではない以上、「再現」は不可能)。彼ら/君たちのように「世界」が作れれば、と願っている。「のように」はこのときモデルとの「同じ」と「違う」の両方を含んでおり、その意味では僕は君の「ように」、あるいは君以上に、偽の古典主義者たる自覚と自信はあるね。ただしその「古典」は僕が「体験」するすべての音楽のことだが。

市田良彦

2024年9月30日

良彦さま

先日、京都ミングルという小さなスペースでユンツボタジと僕と二人だけの爆音デュオ・ライブをやった。京都デュオは、パーカッションとキーボードの二つのみだったので、我々としてもレアな感じになった。安易なやり方だとまた君に叱られるかもしれないが、はじめはバッハ、途中はブリジット・フォンテーヌ、アンコールはプレスリーをノイズっぽく挟んだりした。でもボンゴの伴奏で(!)バッハの平均律をキーボード電子音でやるというのは、それでもかなりレアだよ。EP-4 unitPをやって十年になるらしいが、三人というのはあったのだが(unitP第一回ライブのメンバーにはオプトロンの伊東篤宏君が加わってくれた)、じつはユンと二人だけというのははじめてだった。なかなか新鮮だったし、ユンがバンドじゃなくてどうしても二人でやると言い出したときには、若干「えーっ」と思ったが、それはそれでやってみてよかったと言える。僕はミュージシャンとしては〇歳だから。

鈴木創士

2024年10月29日

0歳の音楽家へ、

ある故人を偲んで催された会合がそろそろお開きになろうかというころ、友人から一人の老人を紹介された。「ヨネさんだよ」。知っている人、知っているはずの人だが、半世紀近く見ていないその顔は、仮面のように見えた。〈これが彼?〉。僕ほど髪は薄くなっていないものの、かなりの白髪で、浅黒い頬には皺が刻まれている。〈これが彼?〉。僕は仮面に昔の面影を探している。すると次第に、色白の若い顔が二重写しになって現れる。目の前の顔が仮面と素顔の、今と昔の落差そのものになる。その間数秒か。型通りに再会の挨拶を交わすと、彼はやや唐突に一冊の冊子と分厚いコピーを差し出した。「読んどいてくれないか」。どちらも奥村ヒデマロの回想記であった。通称「ヒデマロ」、憂歌団のマネージャーとして昔日の僕たちには知られた人である。直接の知己を得る機会はなかったし、ヨネさんとヒデマロの関係も知らなかった。それを問うこともしなかった。僕の意識はただ、新たに訪れた別の落差のなかを漂う。あの土地でうろうろしていたころの僕と、今同じ土地で物故者を偲ぶ会に出席している僕との落差。すぐに会合も終わり、僕たちは「じゃあ」と言って別れた。

市田良彦

2024年11月30日

市田良彦さま

近いうちに、ある本を書こうとしていて、僕もいやおうなく過去を思い出さねばならないのだが、なかなか思い出すことができない予感がしている。どうしたものか。今のところはまだ書く気がないので、考えないようにしているが、書くことによってしか端緒につくことはできないだろう。細部が消えているわけではないが、細部の連なりばかりで、時間の経過が穴だらけになっている。だがほんとうに経過したものはあったのか。水が流れるように? はたして時間とは経過のことなのか。たぶんそうではない。でも在り得たはずの出来事は芥子粒みたいに小さく縮こまっている。それを取り戻すことは絶対にできないが、その在り得たことに向かって、何度も出発し直さなければならない。

君は憂歌団の音楽や人となりを思い出して、自分で意図せずに時間のなかに放り込まれる。現在はない、とマラルメは言っていたが、その時間の中にかつての現在と今の現在を見出そうとすること自体が、「老い」を思い知ることかもしれない。それは誰もが感じたことのある時間の奸計に似ている。はたして我々は何かしら焦燥にかられているのか。焦燥にかられるということは、思いどおりに運ばなかった事があったということだし、今もあるということになるが、自分が急いでいるのか、時間自体が急いでいるのかわからなくなる。「光陰矢の如し」というのは、時間そのものが急いでいることである。我々は早回しのシュルレアリスム映画のなかにいる。急げ、マルセル・デュシャン! 頭の後にはヒトデか星の形をしたハゲができている。

17世紀フランス・バロックの画家ニコラ・プッサンは中風だったのか、そのタブロー『洪水』の筆致は「見捨てられた時代と老人の手」を思い起こさせる、とシャトーブリアンは自身最後の本『ランセの生涯』のなかで言っていた。「素晴らしい時の震えよ! しばしば天才たちは傑作によって自らの最後を告知した。飛び立つのは彼らの魂である」。ちゃんと筆を握れないほど、ジジイの手が震えていたのだ! だが震えているのは時のほうで、やがて手は消える。時間の振動、時間の震えは、それ自体「老い」とは無関係だ。精神と肉体の「老い」は隠喩ではなく換喩のひとつかもしれないが、君がこの往復書簡の最初のほうで言っていたように、比喩はどのみち現実に達することはないだろう。精神と身体の衰亡は歴史の衰亡と同じようなものであって、誰の経験なのか後になってみれば意味が変わる。つまりどうでもいいことになる。教訓があるのに、誰にもそれが届かないし、届かなかったというのは皆が知ってのとおりだ。人類は馬鹿だ。だが仏教が教えるように、どのみち生きとし生けるものは滅ぶ。僕と森田潤共作の次のCDは『帝国は滅ぶ~俺たちは決して働かないだろう』となるだろう。そこでラップやレゲーをやったよ。画家と同じように音楽をやれないわけがないだろ?

僕は晩年のビリー・ホリディやチェット・ベーカーが好きだ(モーツァルトも)。ビル・エヴァンスの最晩年のピアノもいいが、ちょっとセンチメンタルすぎる。ビリーやチェットは二人とも若い頃とは別人だ。大いなる芸術! 別の芸術! 音楽批評家たちがいくらけなそうとも、どれだけ下手くそになっていても、誰にも真似ができないほど素晴らしい。あの声、あの沈黙、あの息遣い、あの消失……。すべてが独特の緩急をもっていて、息が吸われ、吐き出され、最後のあがきのように速度が変わる。そのままで「老人」の音楽なのだろうが、そうであって、そうではない。過去の演奏は消えている。別の音楽なんだ。転移はない。回想はない。分裂はない。何もない。エラー? 彼らは間違ったのか? 彼らは演っている。彷徨うものがある。それだけ。何が起きたのだろう。

シュルレアリスムが過去のものとなった頃、ソレルスがブルトンについていいことを言っていた。「祝おう、祝おう、祝おう、菊の花をたむけよう、そして死のう」。

鈴木創士

2024年12月27日

Sôくん、

きみの新しい本はどんなものになるのかな。おっと、不意打ちを楽しみにしているので、出来上がるまで教えないでくれ。こちらはすでに書きはじめている。それなりに長いものにしたいので、それなりに準備もしてきたのだが、準備しすぎるといつまでもはじめられないのではないかという危惧も生まれてきた──なにしろ無職になると時間の後門が開いたままになってしまう──ので、とりあえず固まったと思しきところまではかたちにしてしまおう、と。しかし、このはじまりの時間はいつはじまったのかとも、いざ書きはじめると思ってしまうもので、前門はどんどん過去に遡っていって、これも開いたままになる。そんな時間を過ごしていると、〈歌〉が聴けなくなる。言葉の意味が与える〈いま〉の時間が煩わしくなる。昔の歌であっても、意味が伝わるのは〈いま〉であって、そこに時間が固着してしまうことが、流れているこの〈書いているいま〉を寸断してしまい、なにか邪魔をされた気分になる。そんなわけで、ここのところバッハの「イギリス組曲」とクセナキスの「ペルセポリス」を交互に繰り返し聴いている。展開がドラマチックな音楽は、その構成が、自分の構成しつつある〈作品〉の構成途上性とぶつかる。といって、まったくの環境音楽のようなものは、そのだらしなさ、無構成性がこちらの足を引っ張り、書かない時間へと連れ戻される気分になる。というわけで、構成が次第に〈図〉として浮かび上がってくるものの、それは別の構成のなかからであって、新しい〈図〉は古い構成を〈地〉の位置に沈める、という構図の反転を微妙に、かつ聴き直すたびに別様に聞かせる曲が、この〈いま〉には相応しい。それがどうして「イギリス組曲」と「ペルセポリス」なのかと言われると、分析的には、また歴史的にも、いろいろ書けるだろうが、そんな暇もこの〈いま〉にはない。要は、ぼくにおける言語の状態と同調するような曲を選んでいる──「イギリス組曲」のような、「ペルセポリス」のような〈作品〉にしたい!──ので、客観的分析と主観的記述の隙間を埋めるべく説明するのは、まさにそんな暇はないという次第。

市田良彦

2025年1月30日

市やん

市やんと書いてみたら、何十年も前になくなった市場を思い出した。熱々のコロッケのある肉屋、そこの娘は同級生だった。布団屋、愛想のいい夫婦がやっていて、主人のほうが長生きした。魚屋、おとなしい息子がいたが、黒縁の眼鏡をかけた親父は威勢がよかった。それから貸本屋。極彩色絵入りのカバーのついた漫画が主だった。そこで借りるか、お好み焼き屋に置いてある漫画だけを読んだ。水木しげるの『墓場鬼太郎』や楳図かずおがあった。市場の裏にはたこ焼きも売る清潔な駄菓子屋があったが、昔を懐かしんでいるわけではないし、そんな話はもういいだろう。

君の前葉に触発されてクセナキスの『ペルセポリス』を聞きながらこれを書いている。僕も今でもクセナキスを聞くことがあるよ。『ペルセポリス』を最初に聞いたときは、あたりまえにノイズ的動機の印象が前面にあったが、いま聞くとそうではないね。君が言うように、これには構造ではなく、「構成」がある。微妙に揺れ動く全体。上昇も下降もない。断続的な奥行き。ところどころ音質というか音域が変わるところは絶妙のタイミングだ。ノイズ的な高音だけでなく、低音もやばい。だがよく聞いてみると、いわゆる主たる中間音がとらえられない。中間音とは物語の単なる装丁かもしれない。ペルセポリスだからというわけでは必ずしもないが、この中間を欠いた、ということは中間だけからなるとも言える「構成」全体には、なるほど「古い」、とても古い時間が流れている。この点でも上昇も下降もないが、音の厚みによる時間のたゆたいのようなものはあるかもしれない。古代遺跡の奥行き。全てが埋もれてしまったか、地上に見えるのは形骸だけ。時間の残骸が見える。そこに立つと時間は横にしか流れない。我々にまで続いているらしいこの時間を寸断することはできないし、現代的なリミックス的介入の余地はない。そこでは「ペルシア人の都市」と「都市を破壊する」が完全に一致してしまう。僕はカール・クラウスやギー・ドゥボールをわりと読んだほうだろうが、蛇足ながら、これを聞きながら思いついたことを言えば、彼らの主題のひとつもそれだと言えないこともない。「心理地理学」は自身のなかで都市を壊してつくりかえてしまうことでもある。ウィーンとパリは古代ギリシアやペルシャの都市の風貌を帯びはじめる。人間はいながらにしてすでに消えている。人間的なものが無駄だったことがわかる。心理地理学の「心理」は別の非心理的漂流の動機を形成するし、そう言ってよければ、彼らがそれを革命的思想に結びつけたかったことは理解できる。そんなわけで、クセナキスは僕を飽きさせない。君と同じように、今の僕にとって、環境音楽を聞くと、退屈だし「時間の無駄」に感じてしまう。一番悪い意味で、時間の喪失だ。クセナキスに環境音楽的なところはない。それがないのは、バッハ、ヴェーベルン、そしてヴァレーズ、クセナキス……。

バッハの「構成」はどうだろう。その点で近いのはクセナキスというより、むしろヴェーベルンだ。たとえ十二音であっても対位法のようなものが僕には聞こえる。まあ、ヴェーベルンはここではいいとして、バッハにおいては、非常に厳密に作り出されているのは、「構成」ではなく、「構造」であるように思える。ミサや声楽曲には、元のテクストがあるのだから、意味としては「構成」らしきものがあるが、カトリック的な(バッハはプロテスタントだったが、ニーチェが言うように、プロテスタント音楽というものはない)『ヨハネ』も『マタイ』の場合も、それは全体としてであって、それぞれの楽曲における、『ペルセポリス』のような音楽自体の構成ではないように思われる。では、バッハの「構造」とは何だろう。いまだによくわからない。ピタゴラス的空間を含めた、バッハ独自の「空間」があるのだろうか。神的にしろ、そうでないにしろ、そこに音楽的時間が流れることはできるのだろうか。しかしこの構造において、縦の線(縦の構造)と横の線(横の構成)は交わるように作られていながら、それぞれが独立しているし、交差はめったに起こらない。ポリフォニーなどということが言いたいのではない。森田潤の『GATHERING 100 REQUIEMS』を聞くと、モーツァルトでさえ、そんなものはもう全部ほとんど意味がないことがわかる。

君の今とつながる『ペルセポリス』。面白いことに、まさに『帝国は滅ぶ』じゃないか! だけど森田潤とのあのアルバムは、森田潤と僕が棲み分けを意識したわけではない。作曲も編集も森田潤によるものだが、僕はキーボードも弾いている。それに匿名的ラップとなった「帝国は滅ぶ」の言葉は、ああいう風になった時点で、森田自身が書いたとも言えるわけだし……。

鈴木創士

2025年2月26日

鈴木殿、

構造と構成の違い。バッハにあって、クセナキスにないもの、あるいは逆にクセナキスにあってバッハにないもの。私はかなり単純に考えている。クセナキスには、ある意味では完全に構造がある。「楽譜」があるのだから。指示書のようなもの、あるいはコンピュータを動かすプログラムのようなものかもしれないが、それがなければあんな場所であんな音響装置を使って、音を演出できるわけがない。あれは人間による即興演奏ではない。そんなことは誰にでも最初からわかっている。クラスター群は厳格に「構造化」されている。ところが誰も、その「楽譜」を知らない。たとえ紙媒体として残されていたとしても、あの場所で一回しか演奏されないのが『ペルセポリス』であるから、「楽譜」を読んだところで、その立場は現場にいた聴衆と変わらない。聴きながら/読みながら、その「構造」を探るしかない。それが終わってはじめて、「構造」の全体は姿を現す。正確には、音を聴きながら、その音が語っているものとして「構造」を徐々に掴むほかない。これを「言語」に置き換えてみよ。聞いているうちに「意味」がわかってくる発話であろう。こちらが文法も語の意味もまったく知らない未知の言語を、誰かが喋っている。しかしその発話は自分で、自分の語りたい内容として、その「構造」を語っている。その「構造」そのものにしか、話者の語りたい発話内容、意味はない。〈我々〉はそれを解読すべく、発話を聞く。それが作品だとすると、この作品は迷宮だ。奥の奥にある終点に辿りついたところで、なにか解読の秘密のようなものが置かれているのではなく、迷宮は迷宮として「構造化」されていたということがわかるだけ。〈我々〉がその「構造」を「構成した」のである。この「構造」は一度だけ「構成」されて姿を消す。「意味」を失う。

市田良彦

2025年3月31日

歴史哲学徒たる君へ

非常に難解な手紙をありがとう。君の言葉を吟味して、ない知恵を絞って少し考えてみた。構造……後からわかる構造…そして構造の全体。だが、そのようにバッハを聞いているのだとは確信がもてない。僕はいつもそれから落っこちる。僕はこの構造から脱落する。全体に爆発が起きたとしても、構造が街路に降りてくるのではなく、知らぬ間にこちらが構造の外にある街路に立っていることを自覚してびっくりする。何かがそれらすべてを一瞬にして全滅させる。

ところで、バッハに構造があるとすれば、そこには数があるということだ。数はそのまま構成を意味するわけではない。1と2と3が現れる。2は1に割れることもあるが、時間を逆向きに考え、曲を逆にたどってまた元に戻ると、すでに2が1に割れたのだとすれば、それゆえに3になる。詳細は省くが、0+1=1+1=2-1=1+1=2+1=3これがバッハの構造を予想するものの最初の現れであり、基盤となる。ポリフォニーだけでは構造は出現しない。ほぼ同時代のイタリアやイギリスのルネサンス音楽と聴き比べてみれば、そういう風に思わざるを得ない。バッハにマドリガーレが入る余地はないと言っていい。2と3は矛盾した様態として関係づけられると同時に、それは1、究極的には3を予表させる非関係として把握できる。しかし合一も統一もなされないし、全体はそういうものとは別のものだし、それは常に一瞬にして逃げていくのがわかる。音は奥行きをもつが、僕にはむしろそれぞれ分解されて聞こえる。僕にとってバッハの音楽はそのようなものだとしか言いようがない。他の音楽とは全然違う。だがそこに構造はあるのだろうか。そしてそれぞれの音がそれ自体において重層的な重なりをもとうとするものだとしても、そこに空間は生まれるのだろうか。誰もがそれを空間のように捉えるのだろうが、そうだとしても、はたしてこの空間は構造であるのだろうか。僕にはいまだにわからない。それが構造であれば、それは言語だということになる。我々の騒音書簡は終わりに近づいているらしいが(自分でもそう感じている)、このやりとりでずっと言ってきたように、君が言うようには、僕にはそう言い切れない感覚がいつも残ってしまう。言葉を喋り思考するという経験があり、言葉を書くという経験があり、音を聞くという経験があり、音を演奏するという経験がある。言語を扱う作家として、ミュージシャンとして、いつも僕はそのはざまで引き裂かれている。この矛盾が豊かなものと思えるときもあれば、空虚を強く感じることもある。不可能なコミュニケーションがあり、いつもそれは不可能であり、音と音は不可能性においてしか出会わないが、それは狂気の表象でもない。だから戦いを続行しなければならない。

だが言語以前のものがある。言葉が、あるいは言語の体系が内側から侵食されるとすれば、フーコーが言うように、それは言語の崩壊を示していて、そのような経験があるということだ。またアルトーに戻るようで気が引けるが、僕の音楽についての考え方、感じ方が、いつの間にかアルトーの「残酷の演劇」(『演劇とその分身』)に影響されていることに後になって気づいたという経緯がある。それは第一に「言葉の空虚」、その分裂を示すものだったが、これが何かを宙吊りにする。何をだろう? 我々の経験そのものを宙吊りにするのだ。その厚みのなかを僕はさまよっている。それが希薄な厚みであったり、極端に薄いこともあるが、それを表現形態と呼んでいいのかどうかいまだによくわからない。現実が乖離する。妄想が乖離する。空虚が現れる。僕はそこにいる。どうしようもない。音楽? 言葉や音のオペレーション? 狂気が言語であるように、表現の混乱という意味でなら、音楽はまず言語であると言える。しかし言葉が言語の単位であるとすれば、音は言葉なのだろうか。音は言葉、または文字であり、あるいは音声、声の原型なのか。つまりそれは「歌」なのか。わからない。アルトーが言うように(「アルフレッド・ジャリ劇場」)、在るのは「その発話行為がかき立てる空気の移動、ただそれだけだ」と感じるときがある。あるいはダンス。踊れるダンス、踊ろうにも踊れないダンス。暴力と非暴力。象徴的な操作がどこにあるのかいつも見当がつかない。失敗であってもアルトーは演劇を成し遂げたが、僕は何も成し遂げていない。賭けをしているだけ。僕が演奏するとして、客が気分が悪くなって帰ってくれればいい。もちろん観客の死を望んでいるわけではないが、嫌がらせをやっている。はい。ここは音楽劇場です。入り口が見えるでしょ。古い舞台があって、真紅の緞帳がかかっています。床に小さな明かりが灯っています。足元に気をつけてください。こびとの司会者が口をもぐもぐやっていますが、何も聞こえませんし、そもそも何かを喋っているのでしょうか。破けた外国語のポスターが外の汚れた壁に貼られている。夜のとばりが降り始める。夕暮れの大気は少し冷えてきたようだ。観客は入り口に入ろうとしてそれがどこだったのかわからず、きょろきょろしている。あれ、劇場なんかそこにはなかったのだ。

鈴木創士

2025年4月30日

創士くん、

最近知って感動した一文がある。「本書は小説であるので、最初のページではじまり、最後のページで終わらねばならない」。「著者」による「告」として、ある小説の扉に書かれている。はじまりがあって、終わりがある。あたりまえのことなのだが、それを作品がはじまるまえに「告avis」として読者に読ませ、なおかつ、「ねばならない」と結ぶと、もはやあたりまえではない。この往復書簡の第一葉で書いたことを思い出した。「最初の一行はむつかしい」。いったいどうやってきみとのやりとりをはじめればいいのか、ぼくは途方に暮れていた。ことは小説にかぎらないわけだ。音楽家は最初の一音をどうやって決めるのか。そんなことに悩むのは素人だと玄人は言うかもしれないが、そこへのこだわりがぼくに「騒音書簡」を書かせてきたと言っていいし、今またきみの前葉に「終わり」の予感が記されているのを目にし、思う。いったいどうやって、はじめたものを終えればよいのか。この疑問が共有されていることを知り、ぼくはレーモン・ルーセル『代役』の「告」に感動したわけだ。

市田良彦

2022年3月28日

鈴木創士 殿

創士に公開で手紙を書け、と佐藤薫から。あいつはもう最初の手紙を書いているらしい。おれはまだそれを読んでおらず、まさに今、おれからの最初の手紙を書きはじめている。レーベルのサイトを介したやり取りが、しばらく続くらしい。おれは今、いまさら鈴木に対して公開の場でなにを言えばいいのか、と途方に暮れている。まあいい、佐藤くんの掌の上でしばらく踊ってみるか。いかにも彼らしいというか、ミュージシャンにふさわしい発想だと思うので。音楽はこんなふうにしかはじまらんではないか。彼もおまえもミュージシャンなんだし、おれにもそうなれ、と言われたような気がしてちょっと嬉しい。もう40 年以上前だが、ちょっとだけ歌手だったしな、おれも。

しかしおれは今やミュージシャンではないし、踊ってみるかと書いたものの、むろんダンサーでもない。おれはたんなる口舌の徒である。人前で話したり、顔の見えない人たちに向かって書くことを生業としている。そして長い間、そのことの意味をどこかから問い詰められていた気がしている。そのなかで他人から言われてもっとも嬉しかった言葉は、言葉が踊ってますね、ブルースしてますね、といった類のものだった。そのようなものでありたい、といつもどこかで意識していたのだろう。アーチストへのコンプレックス? いや違うな。音や身体による「表現」を特別視して、言葉を軽んじるような物言いには憐れみすら感じる。そんな姿勢では、自分の「作品」を「いいね!」稼ぎに貶めてしまうぞ、と。おれたち──とあえて記す──は「インフルエンサー」なのか?

創士くんよ、きみは小説家でもあるからよく知っていると思う。最初の一文はむつかしい。白紙の頁にどんな言葉を置く? なにをどう言ってもいい、そんな条件でいったいなにをどう書けというのか、と途方に暮れた経験がきっとあると思う。ステージの上でも同じだろう。最初にどの音をどう出す? 文学作品を書いたことのないおれでも、書き出しはいつもむつかしい。テーマというか、流れというか、全体として「言いたい」ことのイメージがすでにあっても、最初の一行はつねにむつかしい。世界をゼロから作るようなことを強いられるのだから。そんなことはできない相談と分かっていながら、そのようであると思い知らされた経験を胸のどこかに刻んでいる者として、「おれたち」とおれは記す。

最初のフレーズは、白い紙の上に書かれようが、無音の空間に放たれようが、現実世界においてはノイズだ。うるさくなくても騒音。まだ「意味」が分からんので。そのことを、おれは子どものころ、テレビでセロニアス・モンクを見て/聴いて思い知らされたように思う。たしか初来日のときで、佐良直美が司会をしていた。そのころのおれは、従姉妹の家で聞いた彼女のピアノとショパンのレコードにうっとりして通いはじめたピアノ教室を、あまりのスパルタに嫌気がさしてやめてしばらく経っていた。モンクのピアノは、こんな音、こんな弾き方があるのか、という衝撃だった。彼がソロで弾く「煙が目にしみる」が、おれの音楽経験を白紙に戻してしまった。まさに、ありえない! という感覚。リズムはずれているし、和音は和音なのかすらよく分からんし、なにより、手のひらがぺったんこ。指を立てろと散々矯正されてきた身としては、初心者の手の構えと指の動き。意味が分からないということ自体が意味をもって迫ってきた。ジャズというものに興味をそそられて、その後オスカー・ピーターソンのコンサートに行ったりもしたのだが、これがジャズならショパンでいいや、と思った記憶あり。

おれにクラシック・ピアノの経験がなかったら、モンクのピアノはノイズには聞こえなかったろう。はじまりのフレーズは「私」の経験を、経験したことの「ある」と「ない」がすれ違う陥没地帯に落とし込む。この手紙もそうだ。佐藤薫を含み、おれたちがすでにおれたちでなかったら、こんな企画は成立しなかった。けれども、いわゆる「素地」がすでにあったから、おれはまたしても、「いまさら」という白い紙の前に座らされている。はじまりはむつかしい、とはじめに言っておきたかった。文法学者なら「時制(テンス)」と呼ぶシステムの一つとしての「現在」の手前で、その「現在」を構成するはずの色々な「アスペクト(局面)」が行き交っている。『騒音書簡』ははじまり「つつある」、「まもなく」はじまる、「すでに」はじまっている、「やがて」過去になる。とすればこの陥没地帯にこそグルーヴはある。ということでこれがはじまり、第1 回の手紙だよ。

市田良彦

2022年4月29日

親愛なる市田君

君の言うように「最初の一文はむつかしい」。それどころか、それを書いた後、振り返ると最初の一文は透明になっている。消えている。「最初の一文」としてそれを書いたのか確信が持てない。セロニアス・モンクの天才的な「びっこリズム」、あのノイズのようにはかっこよくできない。俺の場合、最初に画した文章全体の構想はほとんどズタズタになってしまう。「最初の一文」は「よそ」からやってくるからだ。君が言うように、書く場合だけでなく、演奏もそれに似ている。

フォノンの小磯幸恵から市田良彦と往復書簡をやれと言われたとき、君と議論を戦わせる光景が頭をよぎった。君は哲学者だから、哲学者と戦うのも悪くないと思ったが、今更の感もある(でも今がピカピカのサラになるかもな)。さっきまでアルトーの「アンドレ・ブルトンへの手紙」の翻訳ゲラを見直していたけど、アルトーのようにはとてもじゃないがやれない。つまり我々の「騒音書簡」は往復書簡でありながら、「最初の一文」にとどまり続けるかもしれない。これは漠然とした不安だろうか。佐藤薫がそれを画策したのか。ともあれ、ノイズは音楽になるのかという問い自体が無駄になるわけだ。あえてそう言っておきたい。俺は偽の古典主義者なんだ。

ところで、「空耳を潰す」という妙な言葉があるが、それはわざと聞こえないふりをすることらしい。EP-4の復活ライブ、二度目の代官山 Unit だったと思うが、リハの途中で佐藤薫がある録音を聞かせて俺にこう言った、「何分何秒目のこの音出して!」。イヤホンで何回か聴いた。えっ、聞こえないけど! 空耳をつぶしているわけじゃなかった。人間の耳はある数値の周波帯しか聞き取ることができないが、その範囲はイルカや鯨よりも狭い。しかしそういう問題ではない。ある低音(高音?)の音だけがどうしても聞き取れないのだ。耳鳴りのせいで耳が壊れたのか。爆音で片耳が聞こえなくなる人がいるが、それならわかりやすい。鼓膜が破れたのだろう。しかし俺の場合は、他の音は聞き取ることができるので、周波帯に極小の穴があいたとしか考えられない。それは音の穴なのか。これだってさまよえる「最初の一文」ではないか。

地球上には完全に無音の空間はないし、それを経験することはできない。物音ひとつしない夜の砂漠にいても自分の血が流れる音や心臓の鼓動が聞こえるからだ。生きている身体は音に満ちていて、完璧な静寂は身体の向こうにしかない。生命はうっとうしいだけでなく、騒々しい。だが鳥の囀りを聞いて、どうして自分が静寂のなかにいると感じるのだろう。完璧なかたちは無理でも、日常生活でも断片的な無音を聞いているということがあるのかもしれない。

音楽のテクスチャーにも幾つも穴があいているが、俺たちはいつも耳の穴から漏れる無音を聞くともなく聞いているに違いない。つまり書かれていない「最初の一文」を。君が言うように、現在を構成しかけのアスペクトは「ある」と「ない」のノイズ=無音からなっている。そうはいっても、ジョン・ケージ論者たちが言うように、たぶん「沈黙を聴く」とかそういうことではない。澄ました顔であの類いのことを言われるとイライラする。音には穴があり、音はその穴と対になっている。間断なく続く耳鳴りも、ノイズも、この穴を通って外に漏れ出ているのかもしれない。穴があることによる音と無音。君の言う「陥没地帯」だ。あるいは欠落による音楽的持続と沈黙。シュトックハウゼンならそこに音楽の構造と時間の問題を持ち出すのだろうが、たぶん的はずれだと思う。

それにしてもパンク時代の君のプロフィール写真は笑えるね。若者やな。

鈴木創士

2022年5月28日

鈴木創士兄、

おかしなことになっている。佐藤薫の仕掛けがさっそく効果を発揮している。貴兄からの2通目の手紙を読みながら、そう思わずにいられなかった。我々はそれぞれのn通目の手紙をφononのサイト上ではじめて読み、それぞれのn +1通目の手紙を互いに向けて書くことになっている。往復書簡であるにもかかわらず、二人の間を行き交う「ピンポン玉」がないのである。通常の往復書簡であれば、読者は「ピンポン玉」に二人の関係の実質とその変化を読み取り、そこに第三者として割って入ることができる。感想を持つだけでも、それを口にすれば関係への立派な介入だろう。そんな変化する一つの「実質」が構成されないようにする仕掛けを、我々のプロデューサーは騒音書簡に仕込んだ。

貴兄からの1通目の手紙を読み、僕はそれへの返信を、「問い」を投げるかたちで書いた。1通目にあった「ように」ってなによ。「ように」ってどういうことよ。それを問うことが返信としての僕の2通目の手紙だった。たった今、貴兄はもうその問いに対する返答を書いているはずだ。今日は貴兄のライブ本番の日だから、書き終えた手紙を一足先にもうサイト管理者に送っているかもしれない(今日は5月28日で原稿の締切は月末)。とにかく僕はまだその返答を読んでいない。ところが僕のすでに読んでいる/読んだ上でこの3通目を書かなくてはいけない貴兄からの手紙には、またしても、僕の目には肝心と見える箇所に「ように」とある。「アルトーのようにはとてもじゃないがやれない」。普段なら分かった気になってそのまま先に読み進めたろうこの一文に、僕の目は釘付けになる。前の手紙で「ように」ってなによ、と質問していたから。この「アルトーのように」ってどういうことよ、と僕はあらためて問わざるをえない。貴兄からの3通目、そこに答えが書いてあるはずの手紙を読まずに、僕は僕の3通目を書かなくてはいけない。貴兄の2通目は貴兄自身の1通目に僕のなかで送り返され、僕は自分の2通目に対する自分の反応込みで貴兄への3通目を書かなくてはいけない。僕にとって「ように」はまたなのだ。

フィードバックとはこういうことか。裸のラリーズを思い出さずにはいられない。前に進むことと後ろに帰ることを執拗に交差させる水谷孝のギターを。やりすぎの残響と異なる拍子の共存で、前に進みながら後ろに帰ることをこちらに強制する彼のいくつか(?)の曲を。それらは、この音はずっと昔から響いていたと思わせるほど、こちらを前に連れ戻す。いつはじまったか、いつ終わるか、という問いを無効にする。最近のEP-4の演奏(unit-Pではない)もその点では同じだ。

「アルトーのようにはとてもじゃないがやれない」と書いたすぐ後に、貴兄は続けた。「つまり、我々の騒音書簡は(…)『最初の一文』にとどまり続けるかもしれない」。この「つまり」に対し、僕は今、騒音書簡の仕掛けにより違和感を持たされている。つまり、我々の「はじまり」がフィードバック効果によりもう消されてしまった、いや「最初の一文」なんか実はない、と感じている。「アルトーのように」がどういうことかはさておき、貴兄の書く「つまり」から判断される「アルトーのように」我々は現にやっているではないか、むしろ「アルトーのよう」であるよう強いられているではないか、と。僕の「つまり」と貴兄の「つまり」はこの瞬間、反対を向いている。我々の間に一つのピンポン玉がない(二つある?)ゆえの事態だろう。

「きみは哲学者だから」と貴兄は言ってくれたが、その規定を受け入れるには僕は「哲学」に対し皮肉すぎる感情を抱いている。そんなもの、もう終わっているではないか。哲学はもう実在していない。ひょっとすると実在したことがなかったかもしれない、とさえ思っている。これはもちろん、他人の受け売りなのだが、僕はその他人──ミシェル・フーコーという──の診断に深く同意する。同意して、彼のように「言われたこと」を「記述する」ことだけをしていたいと思っている。「言われたこと」は「出された音」であってもいい。つまり、と貴兄にならって言えば、「言われた」内容、なにが「言われた」かにはあまり興味がなく(それは言った本人に聞け)、「言われたこと」/「出された音」を「物」扱いして、「物」としての効果を再現してみたい、と。2通目の手紙ではその効果が、「ように」ってなに?と問うことであり、この3通目では、手紙という二つの「物」の「間」──これも「物」の一つだろう──を「記述」してみたいと思った。

市田良彦

2022年6月28日

親愛なる市田君、

君が言うように哲学は存在しなかったかもしれないから、君は哲学者になったんだろ? なるほど哲学も文学もどうでもいいと僕も思っている。フーコーの有名な言葉、「別の仕方で思考すること」ができるなら……。だが今更「思考」なんて言っている奴のなかには(我々のことだけど)、破綻した哲学者と破綻した作家がいるだけだ。我々はそれを恥じたりしない。別の仕方でやることができれば、別の仕方で生きて考えることができれば、ほんとうにそれができるなら、思考のなかに「音楽」や素数の不可能な分布やフォトンが生じることを君もよく知っているだろ。

それは素晴らしい経験であるし、裏返しになった「政治的」光景だ。そのために、それが何らかの幾何学的射影であっても、この眺望、この観念にはあらゆるノイズの介入が必要なんだ。ノイズがなければうまくいかない。我々はキチガイではないが、まあ、この環境でまともでいることはできない。ちなみにノイズは「ピンポン球」ではないし、対位法ではない。聾のベートーヴェンだって、聾だからこそそのことを知っていた。晩年のベートーヴェンはある意味で凄腕だよ。聞くことが問題であっても、耳に聞こえている必要はない。森田潤が音楽造作の切片をさらにノイズと別のリズムで徹底的にお釈迦にして鼓膜の向こうへ飛ばしてしまうあのやり方を僕はとてもよく理解できる。たいしたもんだよ。森田氏は「上手く破綻している」んだ。言っとくけど、あそこにも「ピンポン球」はあり得ない。諦めたほうがいい。佐藤薫を含めて動かない「アスリート」である俺たちは卓球が得意じゃない。俺は全ての「卓球」を否定してもいいと思っている。全く違うことが生じているんだ。

たしかにこの書簡はスパイラル状になっているので、そろそろ俺も混乱してきた。この手紙の君の前回分だけを読み返せばいいのだけれど、他の手紙もつい見てしまう。読み返してしまう。するともうだめだ。三回目、四回目ですでに混乱しているのだから、先が思いやられる。誰が書いているのか。イタリアの画家ボッティチェリに倣って「私はこの手紙を混乱の中で書いた」とでも言っておけばいいのか。私は混乱を愛している、愛さざるを得ない、と。幻の「はじめの一文」にとどまることも、「はじめの一文」が消えてしまったことも、もう大差はない。我々はDNAに舞い戻ったのさ。DNAの二重螺旋は永久に交わらないけど、しかし二つの染色体の遺伝的な形質的特質は負の性向においてなぜか奇跡的に交わることがある。愛が生まれる。ピンポン球はいらないわけ。

「ように」の話を蒸し返すのは面白くないだろうけど、「嗅ぎ分ける」と書く場合、僕は「死にかけの犬のように嗅ぎ分ける」と直喩で書きたくなる。犬を登場させることは文の全体にとって違う効果を与える。死にかけの犬という実在(名前?)が加わる、ただそれだけのことにすぎないけど……。中世フランチェスコ派の神学者オッカムが禁じたことだが、俺はむやみに実体を増やしていることになるわけだ。手紙も実体だし、ピンポン球がなくても、実体は増える一方だ。これも佐藤の陰謀の一環だから仕方がない。その絵画的音楽的拡がりや増殖の中にどのようにこの身体があるのか、あり得るのか、書き手の身体的リズムの違いが、段差が、小さな事象を生み出すこともある。どう説明すればいいんだろうね。難しいな。「ように」が介在しようとしまいと、ひとつの「経験」が生起すればいい。偶然であれ必然的であれ、音楽がどんな音色を、どんな「ノイズ」を選択するのかと同じことだよ。何でもいいわけではない。これでは答えになってないな。

鈴木創士

2022年7月30日

鈴木創士へ、

なるべく毎回、宛名の書き方を変えようと思っているのだが、ついに呼び捨てか? いや、そういうわけではない。今回の手紙は「鈴木創士」と名乗っている作家・音楽家に宛てているつもりである。同じように、今回の手紙は流れ弾を「佐藤薫」にも被弾させようと思う。君たちの7月2日のライブは、考えてみれば僕にとっては、二人が同じステージに立つのを見るはじめての機会であった。40数年前に見たEP-4の舞台に、「鈴木創士」はすでにいなかった。

「佐藤薫」は、ヴォイスとして出演するかぎり、マイク片手に座っていてほしくなかった。「佐藤薫」にはトルソとして、舞台中央に突っ立っていてもらいたかった。Velvet Undergroundにおける「ニコ」のように(「ように」をめぐる考察は続いている…)。楽器奏者は美神に仕える従者であってほしかった。君たちのステージは40年前よりはるかにExploding Plastic Inevitableの一環であったわけで、舞台にいない僕はまるでウォーホールになったかの気分であった(ヴェルヴェッツのこの連続ライブについて初耳の方はぜひYouTubeで検索して視聴ください)。音的にも絵的にも、ベースを含む電子音群の厚い層──マーラーやベルリオーズばり──が「真ん中」を形成し、その「下」でユンが気持ちよさそうにポコポコとアナログに太鼓を鳴らしている。トランペットとギターは「上」から介入して、全体を柔らかいベッドにして飛び跳ねたりベッドそのものを裂いたりする。「真ん中」が「上」と「下」を遊ばせる。「上」と「下」から「真ん中」にしてもらっている。ウォーホール(影のプロデューサーだ!)として言わせてもらえば、この構図にヴォイスの位置はない。だから「佐藤薫」は座っていたのだろうが、しかしそれは裏を返せば、突っ立って全体の「外」に出てしまえば構図を鮮明にする役を果たすことができた、ということでもある。現代のMelody Laughter(これも初耳の方はYouTubeで聴いてください)「として/のように」、僕は君たちのステージを聴いた。今この瞬間も聴いている。

そう、これは僕の妄想である。しかし聞き手に妄想を綴らせることもまた、音楽の効用ではないのか。これは前回の手紙で紹介した『鑑識レコード倶楽部』の著者に対する僕からの返答でもある。マグナス・ミルズも実は僕が今ここでしているようにしてあの小説を書いたはずだ。音楽と音楽について語ることの間の断層を、一つの妄想に仕立てて実在させたはずだ。鈴木創士の『離人小説集』を見よ。彼はそこで何人もの作家になりきっている。なりきることで、なることなどできない事実にようやく形を与えている。内田百閒の「よう」で「ある」鈴木創士とはこれいかに。文との関係における作家の固有名とは??

妄想という分かりやすく強い言葉を使ったが、僕は実のところ、自分の「市田良彦=アンディ・ウォーホール」という恥知らずの等式を妄想とは思っていない。実際、演奏中の君たちもまたここでの僕のようにしていたはずだ。すなわち「言葉」を聞いて「言葉」を返す、ただそれだけのことを。返す「言葉」がただ「正しい」反応、期待される返事であるなら、バンド演奏など成立しない。出される音がつねに一定「間違っている」から、会話としての演奏は続き、演奏しながらイライラしたり、調子にノリすぎたりする──まさに妄想に閉じこもる──こともあっただろう? 観客をもう一人のバンドメンバーとして巻き込まずして、彼に妄想を抱かせずして、どこがライブよ。生物学の教えるところでは遺伝とは情報伝達であるそうだが、だとすれば「正しい」情報、ノイズを含まない情報しか伝達しないときには、子が親の完全コピーとして生まれるという気持ちの悪い事態にしかならないだろう。これもまたある科学史家の言葉を受け売りすれば、「正常」な人間は「正常にされた怪物」にすぎないそうな。その人いわく、生物はみな「間違える能力」を持っている。バンドのライブは、事後に持たれる感想も含め、それを実証している。

けれどもまた、そこが僕をいつも苛立たせるところなのだが、こういう「誤謬(エラー)の哲学」は結局のところ、「正常化」の包括的正当化にしかならず、妄想であれノイズであれ偶然であれ、それが「真」として炸裂する瞬間のことを捉え損なっている。言語と音楽はいずれもエラー含みの生命活動であるには違いないのだが、そのように見切ってしまえば、「EP-4=Velvet Underground」を幻視する「市田良彦=アンディ・ウォーホール」にはなんの面白みもない。「私は狂っている」と自白した人間は病院を退院させられる。それが分かっているならあなたはもう狂っていませんよ、と言われて。言語と音楽の間には越えられない壁があるから、越えること、妄想することに意味がある。バンド活動を続けること、言葉を綴ることに固有の「技術(パフォーマンス)」が生まれる。

君たちのEP-4に「真」なるノイズを炸裂させるためには、次はフィルターをかけない生声を登場させたまえ、と影のプロデューサーは言っている。そうだ、7月2日に生のアノニモ夫人(アルバムを聴いていない人はすぐに買ってください)にお会いできたことはこの上ない光栄でありました。

市田良彦

2022年8月29日

良彦さま

前回の手紙の君の意見に賛成だ。この前のEP-4 unitP+佐藤薫+山本精一の大阪ライブだが、佐藤薫には、シンセは横に置いて、ど真ん中のスタンドマイクの前に立っていてもらいたかった。昔のように。だけど何も昔のようにやりたいわけじゃない。我々は盆栽バンドではない。観賞用ではないし、黙って自分を愛でておけばいい対象にもなれるはずがない。盆栽にはないバンドの幾何学がある。君の言う通りだ(まあ、スタンドマイクについては、今度直接本人にそっと言うつもりでいる)。EP-4 unitPに佐藤が加わったのはこれで三回目くらいだったと思うが、特に今回、僕は初期のEP-4のライブを思い出していた。佐久間コウというオリジナル・メンバーが一緒に演奏したからだけじゃない(ユンはその頃いなかった)。音の面だけじゃない。別のことがある。演奏中に擦り切れた風景が現れた。分厚い雲、ヒステリックな隙間、暗い電球、一瞬の退屈、飛んだヒューズ、ノイズのなかの怒号(これは空耳だ)、ぱらぱらとしたダンス……。まあ、いいだろう。

で、EP-4にとっての「アンディ・ウォーホル」、つまり君のことだが、ウォーホルはそもそもヴェルベット・アンダーグラウンドにとっても、自分の分身イーディ・セジウィックにとっても、徹底的な「マゾヒスト」だった。自分で自分を一生懸命いじめ抜いていた。「毛皮のヴィーナス」という曲をルー・リードが書いたとき、念頭にあったのはウォーホルのことだったと僕は思っているが、それ以上の事態がウォーホル本人のなかでずっと起きていたんだ。君に即して言えば、君のサディズムは内側に向かうしかないことになる。イーディについては、彼女は歌もうたえないし楽器もできないから、ファクトリーで踊る以外に何もできなかったが、ほとんどヴェルベット・アンダーグラウンドのメンバーみたいなものだった。たしかにウォーホールはプロデューサーだった。だがプロデューサーといっても、彼はミイラを取りに行ったミイラだった。前に『分身入門』という本に書いたが、要するに「ヴェルベット・アンダーグラウンド共同体」というものがあったんだ。それが日本にまで及んでいたとしても、不思議じゃない。演奏面についていえば、誰もが微妙に演奏に加わらない。知らん顔で別のことを始める。別の音を聞いているようにして演奏に加わり、加わっている風でそれを否定して知らん顔をする。この点は「共同体」にとって重要だ。ある意味で高度な技術だよ。unitPのメンバーにはそれができる。僕は彼らを見て惚れぼれするとともに、彼らには感謝の念しかない。君がヴェルベット・アンダーグラウンドと言うとき、たぶんあの「共同体から離脱する共同体」を同時に考えているのだろうが、僕はそのことを君の本『ランシエール』から学んだ。余談だが、先日、神戸でunitPを演ったんだが、打ち込みデータの入ったホソイヒサトのコンピュータが本番一時間前に完全にお釈迦になった。データが全部飛んだ。というわけで、安井麻人のデータは残っていたものの、イヌイジュンのドラムが数曲加わったこともあって、ほとんど生演奏に近かったが、以上の点が変わることはなかった。

君がヴェルベット・アンダーグラウンドを引き合いにするとき、裸のラリーズが亡霊のように後ろに控えているように思う。ラリーズという存在はずっと好きだったが、初期結成メンバーである写真家のNさんやラリーズ関係者で僕の古い友人だったK君は知り合いなので、言いにくいところがある。その代わりといっては何だが、水谷孝のエピソードをひとつ。

大昔、銀座のイエナ書店に年上の友人と一緒に向かっていたときのことだ。イエナは洋書専門だったが、ろくに外国語もできないし金もない俺たちは外国雑誌や写真集や画集を立ち見するためだった。俺たちはぶらぶら歩いていた。前からやって来たサングラスの男とすれ違った(彼はたぶんイエナを出たばかりだった)。

僕が言った、

「いまの澁澤龍彦でしょ?」

「違うよ、ラリーズの水谷君だよ」

真夏の吸血鬼……。

そういえば、澁澤龍彦はあのくそ暑かった夏の盛りに革ジャンと革パンをはいたりしないはずだ。

鈴木創士

2022年9月29日

Cher Sô-si,

裸のラリーズなぁ。水谷さんが亡くなり色々と再発されているし、なにか書いておくべきタイミングなんだろうと思う。しかし、これは直接言ったかと思うが、水谷孝と裸のラリーズについて今なにかを、つまりタイミングを測って、書くことには強い抵抗がある。けれどもオフィシャル三作とOZ Daysが再発されて数ヶ月経ったし、少しはタイミングをずらしたかなと思い、きみの挑発(?)に乗ってみようかと思う。まず、抵抗ってなに? ということだが、それはことがまさに再発であることに関わる。アングラだったということだろ? 陽の当たらない「闇」に沈んでたってことだろ? 俺はなによりそれを認めたくない。お前もアングラでいろ、世の中に出てくるな、と言われているような気になる。不遜な同一視をまた──ウォーホールに続き──やっていると思われるだろうが、それくらい俺の中では「裸のラリーズ」は続いていた、ということ。たとえばまさにたった今、俺は数年間温め、さらに一年弱かけ、ある「本」を脱稿したところだ。その間、ラリーズの「音」はいつも耳の底にあった。あのフィードバック、構成、轟音と静けさに、俺はどこかでならおうとしていた。だから再発と聞いても今さらなのよ。タイミングでなにか書いたりしたら、まだ世に出ていない俺の新作まで、自分でアングラ扱いするような気がした。水谷さんはそんなことをしたか? 作品を出して演奏を続けて、おしまいだったろう? しかしまあ、追悼の意味で少しは思い出話をしてみようか。

OZ Daysを数年ぶりで聴いて思い出した。そういえば、これは俺が70年代末頃に、アレルギー反応を起こすぐらい嫌いになった類の音楽だった。「音」のせいではない。京大西部講堂のせいだ。水谷さんの京都時代の仲間に同志社出身の「小松ちゃん」という人がいた(故人)。同志社時代はたしか劇団を主宰していたのではなかったか。個人的な付き合いがあったわけではないのだが、彼は当時、西部講堂を代表する人格だったと言ってよく、その「小松ちゃん」が代表する西部講堂的なもの、ひいては京大と同志社の「全共闘」生き残り組の「カルチャー」ときっぱり縁を切りたい、と思ったわけ。そうなった事情はどこかで書いたことがあるし、「小松ちゃん」のせいでもなく、要するにローカルな「政治」絡みの話であるから、ここではどうでもいい。とにかく、とある事件のようなもののせいで、20代前半だった俺は、10代の頃から馴染んでいた京都ローカルのアングラ的なもの一切に嫌悪感を抱くようになった。「裸のラリーズ」はそれを「音」において、あるいは「音」により、代表していた。二回しか生で聴いたことがなかったのにな。でもOZ Daysのような音イメージとして、バンド周辺の逸話が醸すアウラとともに、はっきり記憶に刻まれている。

ところがよ、90年代前半をフランスで過ごして帰ってきてみると、アングラを旨としレコードなんか出さないはずのラリーズが、三枚もアルバムを出している。そしてその中の一枚、77年のライブは、もう昔となんの関係もない! 聴いてみようと思ったのは、三年半の外国暮らしでこちらも昔日の「垢」のようなものが取れ、純粋な好奇心からであったと思う。水谷孝は彼なりに模索を続け、変化し、昔の「音」を自ら突き抜けていたのだ、と、67年からの演奏がまとめて聴ける三枚は俺に知らしめた。彼はもう「西部講堂」の人間ではない! その後、いわゆるD音源なるものが出回りはじめると、その思いはますます強くなった。2006-7年頃だったか、俺が当時編集委員の一人だったフランスの雑誌でノイズ・ミュージックの特集をやろうということになった。その筋の好き者であった数人の間で色々情報交換をすると、彼らは「裸のラリーズ」──仏名Les Ralliez Dénudés──の名前は知っている。ノイズ・電子音楽のアンソロジー(An Anthology of Noise & Electronic Music)に77Liveから一曲が収録されていたかららしい。それで随分と音源をCDに焼いて送った。彼らは狂喜していたよ。あちこち配ったそうな。当時すでに数巻出ていたそのアンソロジーと彼らとの議論のおかげもあり、俺はデルタ・ブルースとシュトックハウゼンを繋ぐトンデモな「歴史」を特集に書くことができた。それが雛形になって、日本語でも久しぶりに本が書けた。以降、俺の中では裸のラリーズと水谷孝の名前は、「音」だけでなく「活動/仕事」の名前でもある。いつの間にか「圏」──文化圏であれ思想圏であれ世代であれなんであれ──を飛び出すこと! 轟音グルーヴは壁を壊す。

亡くなった大里俊晴(元「ガセネタ」)と話したことがある。どうして「音」はだんだん大きくなりたがるんだろうね。彼とは俺が件の日本語の音楽論っぽい本を書いた後、一緒に仕事をするはずだったが、本の完成を待たずに彼は病に斃れた。大きい音でもラリーズは「ノイズ」じゃないよ、と大里くんは強調していた。ライブハウスでバイトしてたとき、ラリーズの裏方をやったそうなんだが、ものすごく高価なシールドを使っていて驚いたとか。「ノイズ」を極限まで排除するためのシールド。なにをコントロールしたかったんだろうね。

市田良彦

2022年10月30日

Mon cher ami,

友人同士の手紙のやりとりというのは、そもそも変な感じがするし、恣意的にやればやるほど、やりにくいところがあるのもわかってきた。まあ、嫌いな奴との往復書簡というのも考えにくいが、僕と君があらためて逸脱気味に何を想い、書いているのかちょっと漠然としてくることもある。書いているのは別の奴ではないけれど、君と会っても、電話で話しても、示し合わせたわけではないのに、お互い事務的事項以外にこの往復書簡について何も話さないというのは、我ながらなかなか興味深いと感じる。何しろここで事は螺旋状に起きているのだから、いつも明後日にいるような所在ない感じがしないでもないが、「書く」ことの新しい形式を経験している感じがする、とまで言えば大げさかな。もしかしたらこの企画は実にいいものかもしれないと考えたりもできるが、これに佐藤がからんでいるのだから、余計に事態はややこしくなっている。

君も知ってのとおり、僕は裸のラリーズの水谷孝氏について書く予定があって、ここであれこれ意見を言っちゃうと原稿が書けなくなりそうなのでやめておくが、京大西部講堂をとりまく状況に対する君の反発はなんとなくわかっていたよ。リスナーとしての君とラリーズの抜きさしならぬ、しかし独特の関係と非関係は君の『ランシエール』を読んだときにかなりはっきりとわかった。あれを読んだとき、僕の知っている限りでの君のかつての印象までもが思い起こされ、ふむ、なるほどね、そういうことなのね、と思ったのだから、僕は良い読者だったということになる。「“全共闘” 生き残り組の “カルチャー” ときっぱり縁を切りたい」と君が思ったいきさつは詳しく知らなかったが、君は京大西部講堂に関わっていたのだから、たとえそれが具体的に「ローカルな政治」に発していたとしても、ローカルな問題とは必ずしも言い切れないところがあると僕は思う。そもそもかく言う「カルチャー」自体が曲者だからだ。それに60年代、70年代のカルチャー政治に反作用するように、「あのフィードバック、構成、轟音と静けさ」のなかでラリーズが変化したのだということ、これまた必ずしもローカル性を示すものではないよな。おっと、ラリーズのことはこの辺でやめておく。

いつだったか、あまり誰も西部講堂のことを気にしなくなった時節、西部講堂はどうなるのか、と問いかけた僕に君がこう答えたのを覚えているよね。「西部講堂か? 最後にラリーズのライブをやって、その後は燃やしてしまえばいい」! つまり60年代70年代アングラは燃やしてしまえばいい! 当時の政治とその他のものとの関わりは、非常に複雑な問題を孕んでいるようにみんな言っていたけれど、案外そうではなかったのかもしれない。例えば、今思い出したから言うが、ブリジット・フォンテーヌは「ウッドストック」的なものは全部ダメみたいに当時からきっぱり言っていたけれど、すでにその頃からそのような微妙なニュアンスを嗅ぎ分けて、同族に対する違和をはっきり感じていた人は少なからずいたことになる(新宿フーテン族のなかにはヒッピーだけじゃなく、日本型ビートニクもいた)。

何を隠そう、僕もそうだった。見るべきもの、感じるべきもの、体験すべきもの、行くべきところ、それに仕方なく行ってしまうところはたぶん連中と大差なく、同じようなものだったが、ガキだった僕は何度「つまらない、こんなのは違う」と思ったことか! そのことしか考えていなかった時期もあるくらいだ。それはほとんどかつての僕の行動規範だった。この書簡で自分のことを「偽の古典主義者」などと言ったのは、この感触と無関係ではなかったというか、まさにそれに端を発している! 人間がまるくなって、今じゃそのことを忘れてしまいがちだけれど、一見するとそれなりにアングラの知人ばかりなのに、自分はアングラではないということ……。

今更ながらだけれど、西部講堂がかつて面白い場所だったことは認めるよ。まだ若かった僕は一人の観客でしかなかったのだから、それなりに気楽なものだった。三高時代からのあの古い瓦屋根、とつぜん屋根に描かれたオリオンの三つ星、ステージで何が行われていたにしろ、前の土の広場に雨が降ると、汚い水溜りができていた……。ヘルメットの学生たちもいたが、僕は年上の彼らを無視した。あの治外法権の場所でヘルメットをかぶる必要はなかった。

何が起きていたのか細かいことはほとんど忘れてしまったが、今でも覚えているのは、土方巽の舞踏、村八分、ラリーズ、二人だけのストラングラーズ、トーキング・ヘッズ、ケネス・アンガー映画祭、フランク・ザッパ……。近いところでは日本赤軍関係のイベントもあったが、まあ、それはいいだろう。

鈴木創士

2022年11月29日

Sô-siくん、

「ラリーズのコンサートをやって西部講堂を燃やす」。あの放言は俺としてはものごとの「終わり」という問題に関わっていた。この「騒音書簡」の最初のほうで書き、ある意味ずっとそのフィードバックのなかで君とのやり取りを続けてきた「はじまり」という主題とは対極の位置にある問いである。はじまってしまったものをどう終わらせるか。現役で西部講堂の運営に関わっている人たちには申し訳ないし、間接的にしかあそこに関わったことのない俺が言うのも口幅ったいが、あのとき俺はたしかに「西部講堂」はもう積極的に幕引きを図るべきだと思っていた。自ら幕を下ろす、それだけが西部講堂を「西部講堂」足らしめるのではないか、と。つまり「西部講堂」は俺の幻想の中にある何かの別名にすぎない。

その何かはけっして「全共闘カルチャー」ではない。そんなカルチャーは俺の中でさえとうに終わっていた。「小松ちゃん」の盟友であったT氏主催の大駱駝艦舞踏公演を事前に恫喝をかけて潰したときに。公演は場所を移して行われ、T氏も白塗り姿で登場したらしいが、俺としては「ザマよ、これで西部講堂を守った」という気分であった。その「守った西部講堂」で行われる最終公演が「ラリーズのコンサート」であり、そこにはもう1人出演者がいるはずであった。田中泯である。彼は西部講堂で踊ったことはなかったのだが、かつて京大の正門前にほぼ全裸で登場して踊った田中泯を、炎と煙に包まれる講堂の屋根に上らせ、ギターの轟音に包んで踊らせ二つの「裸」を合体させることが、あの放言の正確な中身である。美しいではないか、「裸のラリーズ」と「裸の田中泯」が数十年の時を越えて一つになれば! そういうつもりであった。

この話は泯さん本人にもしたことがある。彼は乗ってくれた。江戸火消しの末裔たちに頼んで消火も万全という態勢を整えればできるんじゃないか、と。さすが! と思い、実現するなら全力で、つまり自分が主催者になって全責任を引き受けるつもりで、京都残留の知人たちに話したら一笑に付された。まあそうだよな、曲がりなりにも西部講堂は続いているんだから、と俺もほどなくその話を忘れた。ようやく世間というものに気づいた感じ。どうもこういうズレかたを俺はいつもしている。

しかし何の「終わり」だったのだろう。今もってよく分からない。「はじまり」の難しさと呼応していることだけはたしかだろう。音楽を、小説を、どうはじめ、どう終わらせるのか。物書きの端くれの実感としては、うまく終わったと思えるときにようやく、はじまりはあれでよかったのだと安心できる。「西部講堂」のうまい終わらせ方を夢想してしまった俺は、俺にとっての一つのはじまりとしての「西部講堂」に、「よし」と言いたかったのであろう。ある意味すでに終わっていなければ、はじまりは「ない」。終わりがはじまりをあらしめる。

また哲学者ぶって高踏な一般論に逃げやがって、と君にも読者にも眉を顰めさせるかもしれないが、今回この話をしておこうという気になったのには卑近なきっかけもある。まもなく出版されるからもう書いていいと思うが、俺は今、岡崎次郎の『マルクスに凭(もた)れて』という古い本(1983年刊)の再版計画に足を突っ込んでいる。君は知っていたようだが、ここの読者はほぼ知らんと思うので少しだけ紹介しておくと、夫人と一緒にこの世から姿を消した『資本論』翻訳者である。海に身を投げて自死したはずなのだが、遺体が発見されていないため高校の同窓会名簿に「旅行中」といまだに (?) 記されている人である。その再版本に「あとがき」を書かねばならず、人生の終わらせ方について何をどう言えばいいかと頭を悩まされている。それであの放言にまで連想が飛んでしまった。そして思った。そんな美しいものじゃないぞ、「終わり」は。ならば「はじまり」もまた。彼にはあの終わらせ方を上質の悲劇と思わせる世間的には気の毒と言うほかない事情もあったのだが(知らない方は彼の名前をググってください)、この遺書たる自伝を虚心坦懐な目で読むと、「気の毒」の裏から爆笑ものの「トンデモ」な実情が見えてくる。なに、彼は「マルクス主義」で1980年代初頭までに少なくとも2億円ぐらい稼いでいたのである。給料とは別にである。ほとんど残っていないと記されたその金はどこに消えた? 革命運動に注ぎ込むなんてことをしていなかったことだけはたしかである。健康診断を受けて梅毒に罹っていないことが判明してホッとした、なんて記述もあるところからも真相は推して知るべしだろう。自伝出版後の調査によると、夫人との死出の旅も、東京から本州西端を回って大阪まですべてタクシー移動。なんじゃい、この「自死」は。暢気なニヒリストに笑われている気分である。「はじまり」のためにうまい「終わり」を考える気など完全に失せてしまった。

幸い「騒音書簡」については終わらせ方を悩む必要がない。それは佐藤薫に丸投げしている。ひとつよろしく。

市田良彦

2022年12月31日

市田お兄さん

終わりはなかなか来ないようだ。サド侯爵の言い方を借りれば、共和主義者たらんとせば、終わりまであと一歩だ。今日は大晦日だし、世界の終わりが元旦の時報とともにやって来るならすっきりするだろうが、そうはならないことは誰もが知っている。終わりは来ない。客観性がもめている。誰が何を望もうと、それが主観の望むところであるとしても、そんなことは何の役にも立たない。でも世間並に年齢のこともあるし、僕は不老不死などごめんこうむりたい。不老不死を求める仙人や権力者、はたまたそれを夢見る科学も馬鹿だと前々から思っていた。永久に生き続けるなんて、永遠に終わらないなんて、苦痛であるに決まっている。これはごく一般的な考え方である。

君も知ってのとおり、今年、三回目のコロナ・ワクチンで持病の心臓病がひどく悪化した。それまではそれなりに悪いままではあったが、現状維持していたのだから、ワクチンのせいとしか考えられない。春から夏にかけてはひどい状態で、これはいつもと違うぞと直感した。死の気配だ。そいつが漂い始めた。来たな、と思ったし、事務的なことはある程度かたづけておこうと本気で考えた。急死後緊急連絡先とかね。死ぬのは怖くない。自分ではそう思っている。今回は、もうそろそろいいや、と思った。ほんとうだ。ある種のすがすがしささえ感じた。ところが終わりは来なかった。らしい。心臓はかろうじて持ち直したようだ。教訓としては、身体が思考や意識、等々、その他の余計なものとは無関係に生きていることは間違いないといえる。「ウィーンの危機」のさなかにカール・クラウスは、「物質によって生きているものは、物質より前に死ぬ。言語のなかで生きているものは、言語とともに生きる」と言っていたが、そういう高尚なことではない。

始めたものを終わらせることができないことがあるらしい。すでに終わったことを知らなかっただけなのか。勝手に始まったとしても、始まりはいたるところにあるじゃないか。始まりっぱなし、始まりだらけだ。やめてくれ! 始まりがあれば、とりあえず終わりがあるはずなのだが、それともこれは一種の度し難い観念論にとらわれているということなのか。だけどうまい「終わり方」というのは主体の問題をはらんでいるらしい。死ぬのはいつも他人ばかり、ということじゃない。死ぬのは自分ひとりだ。だけど誰にとっての上手な終わり方なのか。人生訓について喋りたいわけじゃない。『資本論』の翻訳者、君の前回書簡の岡崎次郎についての話は面白かったが、考えさせられるものを含んでいた。印税で二億円稼いだ「呑気なニヒリスト」は最後は心中でけりをつけたのだから、僕としては、彼はまだ「旅行中」なのではないかとも思った。

ずいぶん前、大里俊晴の『ガセネタの荒野』という本の書評したことがある。当時その本から引用した大里君の素敵な文章を再び引用したくなったので、ここに引用する。若い読者のために言っておくと、故・大里俊晴は『マイナー音楽のために』という該博でパラノイアックな本も書いた立派な音楽学者だったが、ガセネタというバンドのメンバーでもあった。山崎春美たちとやっていたバンドです。

「僕らの演奏にはエンディングしかなかった。エンディング。(……)終わること。終わり続けること。そして、僕らは、エンディングに突入してから、終わることが出来なかった。エンディングとは、終わりであり、始まりであり、中間であり、また終わりでもあった。僕は、もう終わりだ、いま終わりだ、と思いながら演奏した。だが、終わることが出来なかった。終わりはやってこなかった。どうやって終わるのだろう。どうやったら終わることが出来るのだろう。僕は、いつもそう思いながら演奏した。エンディング。僕らは、いつまでも終わり続けていた。」

終わり続けること……。しんどいことだ。美しくない、と身のほど知らずの文句を言う人がいるかもしれない。でも、それもありかもね。

鈴木創士

2023年1月30日

創士へ、

勝手に死ぬことは許されない、と心得よ。一旦共演をはじめてしまったからには、それが音楽であろうと手紙の応酬であろうと。自然死であろうが勝手な離脱は「はじめる」という黙契に反する。どう終えてよいか分からない? きみは文章にピリオドを打つであろう。同じことだ。と、俺は今、きみよりもむしろ佐藤薫と読者を困らせるためにこう書いている。さてきみたちは、これを読んでどうする? どう答える?

ボードレールが終わったところからはじめる、と書いたのはマラルメであった(1867年 ヴィリエ・ド・リラダン宛書簡)。文学オンチを公言して「騒音書簡」をはじめた俺は、ひょんなことからこんなところに足を踏み入れてしまっている。文学も面白いかもと思いはじめている。ただし然々の作品が面白く読めるようになったというわけではない。ボードレールの韻文詩については、これを面白いというやつは当然ヒップホップに頭を下げるよな、とぐらいにしか今のところ思えていない。つまりルールに縛られつつときに逸脱を楽しむようなゲームが俺にはやはり性に合わない、と。そんなゲームはギャンブルと同じであろう。ルールを操る神様の手のひらの上でひたすら転がされているだけ。ジャズが面白くなくなったのは、マラルメが打ったピリオドに知らぬふりを決め込むようなものだからであろう。韻文としてのジャズに戻ったからであろう。ではマラルメは? これを面白いというやつはなにかしらコンプレックスを抱えている──つまり実は面白さを楽しんでいない──のではないか。日本人なら、難解なフランス語に挑戦する私ってすごい、現代のフランス人なら、昔日の栄光よ! ベルエポック万歳! というところか。いずれにしても、楽しいフリをしているという点では不健全極まりない。プルーストの言うスノッブな態度?

文学でも音楽でも、放置しておけば「流行」は必ず終わる。終わって、必ず新しい傾向が「スタイル」として生まれる。世代交代、新陳代謝と変わるところはない。「流行」はその都度ちょっとした共同性を生み出し、同時にそこからはみ出る者、そこに白ける者たちを堆積させ、彼らは彼らで別の共同性を形作ったりする。俺がマラルメで面白いと思ったのは、そんな命運をまさに「流行」と名指し、それを自分の「状態」──肌身に受け継いだ遺産と言ってもいい──として受け入れたところだ。文学はもはや活字の踊る新聞に勝てない。ならば詩は「流行」のバレエのようであるべし。彼が打ったピリオドも、とりあえず一つの「流行」──ロマン主義と呼ばれた──を終わらせるべしという意志の符牒にすぎない。それを彼はよく知っていたと思う。

とはいえ、俺が面白いと思ったのは、踊り「のよう」であることを希求した彼の詩のスタイルではない(「隠喩」をめぐる第2回書簡を想起されたい)。もちろん、「骰子一擲」にとりあえず見て取れるそんなスタイルを、これまた模倣しようとして音楽上のスタイル(印象派)が生まれたことでもない。面白いと思ったのは、「流行」をひとまず受け入れて、そこにピリオドを打つこと自体を「作品」にしようと悪戦苦闘している様子それ自体だ。それは新しい「流行」を作ることとは決定的に違う。どう考えても流行りようのない、つまり模倣しようのない作品を、遺産としての「流行」から作ること。そこにたしかにスタイルはある──ゆえに自分だけの私的言語ではない──ものの、同じスタイルの作品がその作品以外にない作品。いかにも無理筋だ。だから彼は詩人の化身イジチュールに自死させたのだろう。ピリオドの作品化である。

前々回の書簡で紹介した岡崎次郎再刊本のあとがきに、俺は「死が作品でありえたころ」というタイトルを付けた(本の刊行は遅れているらしい)。つまり、自分で選ぶ死に方そのものが作品でありえる時代はもう終わった、と俺は思っている。自死はもはや一つの「流行」でしかない。あるいは自然死の模倣。

文学史に引き寄せて言えば、俺は要するになんとかブランショを再評価できないだろうかと思っている。『文学空間』のブランショはここのところ評判が悪いようだ。作品をいっとき書けなくなったマラルメの経験を、同書の彼は「不可能性」と「死」の形而上学にしてしまった、あるいは作家ブランショは文学なるものをロマン主義とは違ったやり方であれ再び「彼方」に祭り上げてしまった、と見なされているようである。俺が自分でマラルメを少し読んで気付いたのは、彼の「経験」がありふれて現代的だということ。作品など「流行」の産物にすぎないと見切る点と、なぜそれに抵抗しない? と挑発する点において。ブランショを引き継いで「作品の不在」を作品化する営みを「狂気」と呼んだフーコーも、「狂気」をある意味ありふれた現象と見なす方向に進んだではないか。わたしたちは誰もが狂っているし、死につつある。それでよいではないか。どうしてそのことを実作の糧としない? 少なくとも実作に手を染めた人間には、勝手に死ぬことは許されない。

市田良彦

2023年2月28日

市田君

「勝手に死ぬことは許されない」かよ。勝手に死ぬのは難しい。勝手気ままな性癖は一生をふいにしたかもしれないな。

ところで、君があとがきを書いた岡崎次郎『マルクスに凭れて六十年』(航思社)を読み始めた。こんな言い方は著者に対して失礼かもしれないが、とても好感のもてる書きっぷりだと感じる。マルクス学者はこうでなくっちゃ。旧制高校の気風とかだけでなく、演劇や寄席から西行まで、とても趣味嗜好もはっきりしていて、広いし、今では珍しい「まっとう」に面白い人だったのだろうと思う。最後の自殺、奥さんと一緒に海の藻屑と消えたということを考え合わせれば、それがあり得たかもしれない「作品」であり、君が言うように今ではそれがほとんど意味を欠いたものであるとしても、印税で大金を稼いだ一人の先輩として(何の先輩?!)、僕にとっては彼の生涯に興味以上のものを抱いてしまう。君のあとがきは原稿段階で読ませてもらったが、もう一度しっかり読もうと思っている。

僕はマルクスをそんなに読んだわけではないけれど(岡崎次郎訳は大月書店だったのでたぶん少ししか持っていなかったはずだし、どんな訳だったかよく覚えていないが、書庫にあるのか、この部屋をちょっと見ただけでは見当たらない、本が溢れていて探せない)、別の訳者で読んだ限りのマルクスの翻訳には疑問と物足りなさをずっと感じてきた。マルクス自身の文章はといえば、何というか、煽動家であることがわかるていのものだとずっと思っていた。文章は上手いし、何しろ小気味いい。鼓舞されるようなリズムがある。フランス語訳で読んでもそれがわかる。レヴィ=ストロースが自分の本を書く前に必ずマルクスの『ブリュメール』を読んだらしいが、その気持ちはよくわかる。でも日本のマルクス学者の文章ときたら……。こんなことは正直僕にとってはどうでもいいことだが、これは日本へのマルクス「受容」のあれこれにも関わる由々しき事態だったのではないか。

日本にもかつてボードレール好きがたくさんいたが、今は流行らなくなったとはいえ、ボードレール好きは「ボードレールの世界」が好きなんだ。ボードレールの世界があると思っているし、ヒステリックなボードレール自身がたぶんそれを性急に望んだ節がある。つまり君が言うように、読み手を含めて「逸脱」を楽しんでいる。ゲームのルールは誰にも関わりのない「芸術」なるものであって、この場合の逸脱も芸術的行為だと愛好者たちは思っている。そこに中身はない。愛好者たちにとってでさえ。ただボードレール本人の最後はかなり興味深いよ。借金で首が回らなくなってベルギーに逃げて、梅毒で頭がおかしくなるのだが、『赤裸の心』のなかに「痴呆の翼の風が私の上を通り過ぎる」というようなことを書いている。彼は痴呆の翼の影を見たんだ! ある意味で落としまえをつけているところがある。

ボードレールのことは脇に置くとして、さて、君の言うステファヌ・マラルメだが、「マラルメの世界」というものはないと僕は思っている。少なくともそのようなものとしての彼の仕事全体を捉えることは非常に困難だ。「ランボーの世界」がないのと同じ意味ではないが、「ボードレールの世界」があるようには「マラルメの世界」はない。

君の言うマラルメに関する「流行」だが、それにピリオドを打つとして、はたして連綿たる、もしくはたった一つの「作品」なるものは、マラルメの言う「危機」のなかで明確に成立したのだろうか。「アヴァンギャルド」の永遠の宿題だが、マラルメはピリオドを打つことで「新しい」ことをやったのだろうか。ブランショ的にはそうではないような感じがする。「あの暗いレースの襞」! 謎はそのまま残された。ブランショの評判が落ちているということだが、ブランショ的な「不可能性」の高みに関して、あれをひたすら希求すると癌になるなと僕はあるとき思った。しかしマラルメについてであれ、アルトーについてであれ、僕にとってブランショを読むことはまさにそれだった。実際に読者が癌になることも含めて、ブランショ的な「癌化の空間」があると思う。僕はあるとき意識的にそこから逃げた。だからブランショを読んでも、正直に言えば、僕はマラルメがよくわからなかった。というか、むしろマラルメには僕の理解を寄せつけないところがあって、それはどちらかといえば僕にとって今でもわだかまりになっている。

マラルメは手紙のなかだったか、ランボーについて興味深いことを言っている。あいつはただのとんでもない彗星のようなもので、何ももたらさなかったし、ただ自分たちの前を通り過ぎただけだ、と。ランボーはヴェルレーヌたちによって勝手に『ヴォーグ』誌などに紹介され、まさに「流行」となった頃だ。それまで詩集は一冊『ある地獄の季節』だけで、しかも自費出版の金を使い込んだので本は出ず、十冊くらいを友だちに配っただけで世間には出回っていない。つまりまったくの無名だった。「流行」した頃は、すでに詩を捨ててアフリカにいたランボー自身は、それにまったく興味を示さず、「君があのランボーなんだろ?」と同国人に問われても、完無視、眉ひとつ動かさなかったらしい。

鈴木創士

2023年3月28日

創士兄、

「ボードレールの世界」はあるが「マラルメの世界」はない、か。その通りだと思う。しかし自分の理解がちょっと常識的文化史にもたれすぎているかも、と危惧するから、擦り合わせのためにその理解を疑問の形で書いてみる。これは前回のこちらからの手紙の続きでもある。簡単に言えば、それは「ワーグナーの世界」はあるが「シェーンベルクの世界」はないと言い換えても同じなのか、違うのか。「ワーグナー」と「シェーンベルク」はそれぞれ別の名前でもいいのだが、対としてはとりあえず標題音楽(または実用音楽)と絶対音楽という程度の差異(この二つに厳密な定義があるのかどうか知らないが)と思ってもらっていい。常識的文化史と重なる所以である。しかし僕にとってこの差異は、百年ほど前にあるオーストリア人が書き残した次の寓話的な場面に送り返される(少しだけ脚色して引く)。

こんな場面を想像してみてほしい。音楽というものに触れたことがなく、音楽なるものがこの世にあるとも知らない人が我が家にやってくる。居間では私の兄が瞑想的なショパンの曲を弾いている。客人はどう思うだろうか。こう思うのではないか。これは言語だろう。ただその意味を私に隠しておきたいのだろう。兄弟だけの話をしているのだろう。

この客人はショパンを聞いて、「瞑想」の世界はおろかおよそいかなる「世界」も思念できず、それを、分からない何かを言っている言語として受け取る。二種類の音楽の違い(標題/絶対)が問題なのではない。客人は音楽なるものをまったく知らず、音列を音楽として受け取ることができないのだから。音楽として聴ける音列は多少なりとも「世界」を聴き手の頭の中に作り出すだろう。フランス語を読めなくとも多少の教養があれば、ボードーレールの詩は「世界」──「悪の華」!「パリの憂愁」!──を読者の頭に作りやすい。ワーグナーのオペラなど、歌詞の内容をほとんど理解できずとも粗筋だけ知っていれば、その舞台はこれ見よがしに「世界」──「これこそドイツ人の歴史である!」──を差し出すだろう。

それに対しマラルメの詩は、言語であることは分かるものの、何について何を語っているのかよく分からない。客人の言う「意味」があるのかないのか分からず、言語だから意味は「ある」のだろうが、ではその意味は?と問えば詩をほぼそのまま繰り返す──説明せずに記述する──ことぐらいしかできないし、「賽の一擲」に至ってはその記述さえおぼつかない。まさに、それを日本語にして何の「意味」があるのか。彼の詩の「世界」はあくまで自己充足的で、そのとき「世界」という語は「作品」の同義語でしかない。絶対音楽なる理念を体現していると言われたりするブラームス以降の音楽も、その「世界」がどのようであるかを言おうとすれば、曲を最後まで聞いて「このようである」とただ指差すか、曲を成り立たせる規則や技法を記述するしかない。これも「このようである」と言うことのバリエーションだろう。そこに作品外の「世界」などない。

それでも、そこが上の寓話の面白いところだと僕は思うのだが、客人は「世界」を伴わない音列を言語だとは認識する。これは絶対音楽を「音楽」として聴く──「聞く」ではない──こととどこか似ていないか。とりあえず無調の12音技法を使っていることは分かる類の絶対音楽は、ここでの例としてあまり適当でないかもしれない。音に規則がある──言語に文法があるように──と実感できるのだから。ここでの例としてはむしろ、φononの数々のアルバムを考えてみるべきだろう。僕たちはラジオのぶちぶち音や肺の呼吸音まで「音楽」として聴くことができる。上の寓話を知って、僕は何よりまずそれらのことを思い出した。僕はこの客人としてあれらの音を受け取っていた。

「世界」を欠いた音楽や詩にも「語っている」ことはある。それらは「私は語る」とは語っている。「私は語る」とそれらが「語っている」、と僕はそれらを読む/聴く。その「私」に「おまえ」と呼ばれている気がする。この「私」は作者でも演者でもない。僕がそれを聴いたり読んだりしている間だけ、語られている「私は語る」なるフレーズの発話主体として、その語られていることの中かつ外にいる〈人物〉だ。だからその「私」を三人称で「彼」と呼んでもいい。ブランショがそうしたように(『私についてこなかった男』)。

そんな「私は語る」の持続が、前回の手紙で僕の言った「歌」であるのかもしれない。だとすれば「歌」に「内容」があってはいけないのかもしれない。しかし僕としては言いたい。詩を欠いた器楽曲に逃げるのは極めて安易なやり方だと思う。音楽を詩のメタファーにして「世界」を捏造させてしまうから。「私は語る」は言わば、あらゆる小説の冒頭の一行だ。それを音楽家にも詩人にも持続させてほしいとひたすら願っている。その持続の締めくくりには、エリック・ドルフィーの「言葉」あるのみ。「音楽はいったん終われば空中に去ってしまう。二度とそれを捕まえることはできない」。

市田良彦

2023年4月30日

学兄どの、

前回の君の手紙を理解できているかどうか、はなはだ心もとないが、思いついたことを書いてみる。

君が最後に引用したドルフィーの発言、「音楽はいったん終われば空中に去ってしまう。二度とそれを捕まえることはできない」。これこそまさにドルフィーの演奏そのものだった。ドルフィーのフルートにもサックスにも消え入るような何かが歴然とあった。すべてが消えればいい。ドルフィーはほとんど逃亡寸前だった。モンクだってそうだ。みんな逃げてやろうと待ちかまえている。それが演奏。理想的だ! はじめからすべてが消えてなくなるように演奏できればどんなにいいだろう。僕にとってもドルフィーは理想の音楽家のひとりかもしれない。でもドルフィーのようにはできないし、そうはいかないときがある。

常識文化史的なよけいな「言葉」が残るんだ。つまらない言葉から不可解なものまでいろいろあるが、しかし「音楽を知らない客人」にとってそれは「隠された言語」なのだろうか。ショパンの楽曲を言語と受けとったとする、君の引用した寓話を僕はよく理解できない。これは何かの喩えになってはいまいか。この寓話の述べる「言語」というのがすでに隠喩に思える。だったらむしろ彼はそれを抽象的な意味での「歌」と思うのではないか。それが隠されているかどうかはわからないが、そのときにこそ彼の「歌」は発生するか、ショパンの曲をつまらない「歌」と思うのではないか。なぜならそれ以前に音楽を聴いたことがなかったとしても、音を言語と解すればそれは言語になるのだろうが、彼の耳にはいろんな音や雑音がすでに聞こえたていたはずだからだ。音楽を知らなくても、音を聞いているはずだからだ。ラジオのノイズを含めたこの「音」には歌の原型、萌芽があると思うが、言語とは言えないものではないか。それにそもそも僕には「音楽を聞いたことがない」状態を想像できない。原始社会にあってさえも人類にそんな事態はなかっただろう。それどころか「音楽」はとてつもなく古い。だから我々の聴覚の体系にはすでに「隠された歌」が入り込んでいるのではないかと僕は思う。それを旋律として捉えることができるかどうかはわからないにしても、しかしそれは「言語」なのだろうか。

それとは反対の意味で、〈「ワーグナーの世界」はあるが、「シェーンベルクの世界」はない〉とはいえないと思う。シェーンベルクにはあまりにもワーグナー的なところがあるからだ。常識的文化史に反論するようだが、僕にとってそこに断絶はまったく感じられない。それがかえって「シェーンベルクの世界」を醸し出してしまっている。絶対音楽には欠損というか、瑕瑾があって、その欠点をつくり出しているものがそのままその音楽の魅力になったりする。むしろ絶対音楽の動機にそれがないとは言えないように感じる。しかも僕にとってそもそも標題音楽と絶対音楽の区別に意味があるとは思えない。彼ら音楽家たちは絶対音楽を創造する前に、言葉の比喩ではない「音」を聞いていたことに変わりはないからだ。楽曲に言葉を使う使わないを別にすれば、作曲というものにそれほど違いがあるとは思えない。いずれにせよ、たとえ表現されなくても「ノイズ」の領域がどちらの音楽にも存在してしまう。どんな「音階」にもそれがあるし、そのような感覚の領域が否応なく存在してしまう。僕はそれを聴こうとしてしまう。だけどこんなことは理論化できない。「シェーンベルク」を「ヴェーベルン」に置き換えても同じだとは言えないからだ。だから常識的文化史、音楽史では音楽を捉えることはできないのではないかと思う。最近、森田潤がつくった『GATHERING OF 100 REQUIEMS』を聴くとそれがよくわかる。モーツァルトのレクイエムの演奏を100重ねたものだが、モーツァルトのレクイエムはそのままで恐ろしい音楽だよ。

鈴木創士

2023年5月26日

So-siくん、

ひょっとして君は、言語がなくても音楽はある、と考えているのだろうか。「音楽を聞いたことがない状態を想像できない」とはそういうこと?「我々の聴覚の体系」に入り込んだ「隠された歌」は言語ではない ──〈まだ〉あるいは〈本性的に〉──と言いたい? 僕としてはそういう「歌」があるなら、それはすでに立派な言語ではないかと問いたい。歌なんだから。僕がここ数回の書簡で書いてきたことは、言語と音楽は同時的なもの、〈双子〉のようなものであろう、ということに尽きる。一方を欠いて他方は存在も存続もしえない互いの〈分身〉と言い換えてもいい。そして、にもかかわらず我々は両方の〈分裂〉を生きている。そのことをあの寓話は見事に言い当てているように思えた。すなわち、聞こえた音から音楽を寓話的に、つまり想像上の操作により、消去しても言語は残る。何かを語っている、ということが。その何かに了解可能、再言語化可能な意味があるかどうかは二次的な問題。

僕が言ってきたつもりのことは、それに付随してもう一つある。この双子にはもう一人の分身がいる。何かを語るという可能性は、「狂人である」可能性と同時的なもの、双子のようなものであろう、ということ。僕にそのことを教えてくれた──フーコーを通じて間接的にだが──のは、君が僕よりもはるかに親しんできたアルトーだ。リヴィエール宛書簡の頃から言いはじめた空虚(「完全な不在」、「真の減衰」、「完璧な虚無」…)の話。思考を崩壊させ、編集者リヴィエールが期待したようなまっとうな詩の言葉を彼の詩から奪った空虚。けれどもアルトーがすぐそこに立ち返り、そこに「言語が今後役立ちえる唯一の用法」を認めた空虚、「狂気の、思考の抹消の、断絶の手立てであり、非理性の迷宮である」空虚(『シュルレアリスム革命』誌第3号)。言語を不可能にすると同時に可能にするもの、と言ってもいい(そのかぎりでマラルメの「虚無」に同じ)。その点は僕にとってまだ生煮えなのだが、この「空虚」としての「狂気」こそ、音楽と言語が接触する場所なのではないかと思っている。それを示唆してくれたのも、「発話行為がかき立てる空気の移動、ただそれだけ」を演劇の言葉において実現しようとしたアルトー(『アルフレッド・ジャリ劇場』)。つまり僕にとって「残酷演劇」の一つの──あくまで「一つの」にすぎないけれども──定義は、言語がそれだけで「歌=音楽」になる場所だ。君に向かってアルトーの話をするのは、生煮えのままでは憚られたので、今まで言わずじまいだった。

それでもここでそれを言った以上、我々の書簡の主題である「騒音/ノイズ」に引っ掛けてもう少し言えば、発せられたどんな言葉の隣にもこの空虚から発せられる〈他の言葉〉が張り付いていて、この二重性が音楽では「楽音」と「ノイズ」のように聞こえてしまう、と考えたい。ここで言う〈他の言葉〉をフロイトは精神分析により聞き取ろうとしたのだろうけれど、精神分析が登場して以降は、我々はどんな音楽も──君の言うようにモーツァルトですら!──ノイズ・ミュージックのように聞くこともまたできるようになった──不幸にしてなってしまった と言うべきかもしれない──と思っている。精神分析のおかげではなく、あくまでそれが登場した頃から。生活音や爆発音でも音楽として聞くことができる(アンビエント、サウンドスケープ、シュトック・ハウゼン……)のは、それと裏腹の事態であろう。我々は皆「精神分析家」なり──それが現代性ということかもしれない。

君の言う「とてつもなく古い」音楽の例として、僕の頭にすぐ浮かぶのは、古代インドの『リグ・ヴェーダ』第10巻に含まれる「ヴァーチュ」讃歌だ。「声」そのものである神「ヴァーチュ」が自らを讃える歌。「声 voice」の語源となった神の唄う歌。古すぎてどんな歌であったかなどもう分かりようもないけれども、コーランの詠唱を聞いたり、ラ・モンテ・ヤングの通称「ブラック・レコード」なんかを聞いたりすると、あの讃歌はきっとこんな感じで歌われたのだろうと夢想してしまう。最近の佐藤薫を聞いても。「ヴァーチュ」は古代ギリシャになると、神の機能として分裂してしまう。神託(=言葉)を与える機能と、人間に音楽を教える機能に。それはさらに、もっぱら神託を授ける神と、その神への返礼として音を奏で、歌を唄う人間に分裂してしまう。坊さんたちによる経の合唱を聞くと、僕はデュメジルから教えられたこの話を思い出す。近代になって音楽と言語が「芸術」における音楽と文学として分裂し、現代ではさらにその音楽が音楽と騒音に、文学が文学と「狂った」言語に分裂したのだろう、と思いつつ。しかし分裂はいつでも「狂人」によって無効にされて、「ヴァーチュ」に帰ろうとする。

そういえば、今年の「5・21」に女性ヴォーカルは登場しなかったけれど、立花ハジメのサックスと森山未來のダンスは君たちの音楽に対し、立派に言語として相対していたと思うぞ。森山はまさに「両の瞼を肘、膝蓋骨、大腿骨や足指と代わる代わる組にして踊らせたい、そしてそれを見てもらいたい」(『残酷演劇』)という意志を君たちに返していたではないか。それが返礼としての歌でなくて何であろう。これは比喩でもなんでもない。

市田良彦

2023年6月28日

良彦さま、

我々の聴覚体系に入り込んだ「隠された歌」はまだ言語ではないかもしれない。この歌は僕にとって「言葉」を伴っているのか、あるいは「言葉」そのものであるのかどうかいまだ確信がもてないと僕は言った。演奏中のミュージシャンとしては、とりわけそう言わざるを得ない。「言葉」以前に「音」がある? 世界に満ちている音の無限の連鎖は、世界が過ぎ去り、消え失せることを連続的に構成するが、これは世界の歴史がその成り立ちにおいて示唆しているような「言葉」のうちにあるのだろうか。一方、それに対して、言葉と音楽は同時的なものであり、分身的関係にあり、そのような「歌」があるとするなら、すでにそれは立派な「言語」である、と君は言う。そしてこの双子にはもう一人分身がいて、それはアルトーが思考を開始した「思考の不可能性」であり、「思考の中心にあいた空虚」、「穴」である、と。そして何かを語るという可能性は「狂人である」ことと同時的である、と君は言う。

君の言いたいことは全部わかるよ。反論のしようがない。君の言いたいことを全部認めた上で、しかしその同時性においてフーコーは、「狂人である」こと、思考の不可能性から思考を開始し、そこからしか言葉を語ることができない、あるいはそこにしか言葉の実質とその営為を見つけられない状態を、「無為」あるいは「作品の不在」とも呼んでいた。そうであれば、「言葉」は「作品の不在」と同時的なのだろうか。だけど正直に言えば、このことは僕にとってずっと解決できていないし、いまだ答えを出せていない問題としてあるんだ。自分は断片的に狂っているだけで、自分は狂人ではないと思うことがある、というような証言は、デカルトの理性をめぐるフーコーとデリダの論争に決着がつかない限り、自分が狂人ではないという証明にはならないし、その逆もまたしかりである。僕が理解するニーチェも、そのような事柄と無関係ではなく、それについて、『ユリイカ』だったか『現代思想』だったか、以前「ニーチェの狂気?」と題した文章を書いたことがある。それを再録した本はずばり『分身入門』という本だ。狂った分身が、理解不能性・決定不能性において狂っていない分身に入門するわけだ。あるいはその逆のケースも。ニーチェは古代文明の瞠目すべき人物たちが辿った運命に想いを馳せて語っている、「気狂いではなく、気狂いの振りをする勇気もないとき、人はいかにして自ら気狂いになるのか?」。

「音楽」に戻ろう。君が引用する『リグ・ヴェーダ』の「ヴァーチュ」、つまりまさしく「声」だ。ああ、たぶん「声」が最初にあるのかもしれない……。それは、実際、神の声なのか。人間の声なのか。ジャングルにも浜辺にも砂漠にも「声」が響いていたし、洞窟の中でも聞こえていた。新約のヨハネが言うように、最初にあったそれって「言葉」だったのだろうか。自分が物書きであるという事実について、つまり言葉を書く人間であるということについて、同時にミュージシャンとして、この「声」は屹立する「壁」であり(ヘブライの「嘆きの壁」のようなものであり、ユダヤ人たちはその壁の前で「雅歌」の朗誦をいまでも無駄に延々と繰り返している、いったい何のためなのか?)、それでいてこの「原初の歌」、あるいは「言葉のていをなさない得体の知れない呪文あるいは単なる音」は、僕の中に知らぬ間に絶えず入り込む不可解な「音楽」の謎であり続けている。ヴァーチュ。僕にとってそれは神の声ではなく、この声はたしかに「身体」から発せられながら、この「声」から逆に「身体」が出てくるのだ。そう、いろんなところで何度も言ったことだが、そんな感じだ。この声の身体を僕は何度も見て体験している。音楽しかり、舞踏しかり……。声から出てくる体がある。物質が非物質的様態を有するとすれば(分身はまさにそれだろう)、その分身的身体とはこれらの様態だけが凝集したものであり、その化身だ。この声は「歌」なのだろうか。歌だったのだろうか。歌になるのだろうか。この「歌」が僕を引きずり回し、それがいまでも僕をさいなんでいる。もちろん僕にとってネガティヴな状態だけがあるわけではないが(人がうたう歌を聞いてうっとりすることもある)、益体もないが、それにミュージシャンとして鼻面を引きまわされていることは自分でもわかっている。だからこそノイズは必然的なものとなるが、白状すれば、ミュージシャンとしてまだ何の解決にも至っていないというところだろう。だが演奏するとき、告白など何の意味もなさないのだけれど。

鈴木創士

2023年7月29日

Cher Sô-si,

「言葉」は「作品の不在」と同時的なのだろうか、と君は書いた。少し腑分けが必要かと思う。まず「作品の不在」について。この表現を有名にしたのはフーコーの「狂気、作品の不在」という論文(1964年)だけれども、狂気とは「作品の不在」であるという挑発的な定式は実のところ、ブランショからの借用だ。そのままの定式が「語ることは見ることではない」という論文(1960年─『終わりなき対話』再録)の最後にある。誰かがこの事実を指摘しているのを見たことはないが、それは指摘したところでその先をどう続けてよいかよく分からないからだろう。まさに « So What? »だ。先駆を誇るつもりはまったくないけれども、僕としては問題は「狂気」と「不在」よりもまず「作品」の概念にあると思っている。いったいブランショは、また彼に倣ったフーコーは、「作品」なるものをどう捉えている?ブランショの諸々を参照すれば、出所ははっきりしている。ヘーゲルの『精神現象学』だ。その一節の「仕事」論を、そのまま文学「作品」をめぐる議論に転用している。この出自を踏まえて思いっきり単純化して言えば、「作品の不在」における「作品」とは、ゼロから出発して「すべて」を作ることであろう。キリスト教的匂いを拭いきれない言い換えをあえてすれば、神の業を反復すること。世界を創造し直すこと。もう少し宗教臭を抜いて言えば、あらゆる「はじまり」の「はじまり」。実際、小説の最初の一文、音楽作品の最初の一音はそんな「はじまり」であることを強いられていないか。これからはじまるのは一つの全体性をもった「作品」ですよ、その「前」には何もありませんよ、とそれは否応なしに告げてしまう。すると「作品の不在」としての「狂気」の意味もはっきりするように思える。すなわち、そんなことはできるわけがない、という明晰な〈不可能〉意識。ただし、意識だけしてあとは賢人よろしく沈黙を決め込む──不可能を理由に──のでは「狂気」とは言えまい。言葉を欠いた人は狂人ではない。「狂気」はあくまで言語的現象だ。狂人の狂人たる所以は、これは「作品」なんかじゃありません、事実です、世界そのものです、私がはじめたのではありません、これがものごとの「有る」ことそのものです、と言えることではあるまいか。ハイデッガー流に言えば、「有ること」と「有るもの」の差異が〈見えて〉いること。何か具体的に「有るもの」(ヘーゲル的には相対的なもの)のすぐ隣に「有ること」(同じく絶対的なもの)が「有る」かのように。二重焦点レンズを通して見ていると言えばよいか。まだ「ない」(見えない)はずの絶対的なものすらすでに「有る」(見えている)から、何も「はじまる」必要がない世界を狂人は生きている。世界の「はじまり」以前にして歴史の「終わり」の後の世界に彼は住んでいる。そこに「作品」を見るのは「理性的人間」の都合だ。こんな哲学的駄弁をここで弄するとは思わなかったが、「哲学者と論争したい」と言ったのは君であるから勘弁してほしい。大仰な言い方を重ねれば、狂人こそ真のへーゲリアン、真のハイデガリアンだ。ヘーゲルとハイデッガーの意に反するほどに真の。

市田良彦

2023年8月31日

Mon cher ami,

君が言うように、「作品」とはゼロから出発してすべてをつくることであれば、「狂気=作品の不在」とはゼロから出発して「全て」をつくれないということになる。ところで、フーコーが「狂気=作品の不在」と考えたとき、念頭にあったのは間違いなくアルトーだった。だからといって、フーコーが「作品」をそのまま擁護したとは思えないし、僕にとってはフーコーのあの論文の結論がどうもわからないというか、大きな謎のまま残されたのだが(後のデリダとの論争を読んでもいまいちよくわからなかった)、アルトーの作品と生涯の出来事を勘案すれば、たしかに「作品の不在」と「作品」、二つの事態が起きていたのは事実だ。実際、「狂っている」とき、たとえ「言葉」を失っていなかったにしろ、アルトーは何も書くことができなかった。その後、アルトーは書くことができた。事実、言葉を取り戻すようにしてなのか? しかもそれは「手紙」だけではなかった(ロデーズの精神病院で書かれた手紙は、語られた内容あるいは内容の変遷は別としても、文章としてはすでに明晰なものだった。臨床的に言って、他の分裂症患者の手記などと比べれば、これはほぼあり得ないことだと思われる)。「ロデーズ手帖」、「イヴリー手帖」といった殴り書きのノートやデッサンだけではなかった。精神病院監禁から解放された後、晩年のアルトーは自分の「本」の構成まで考えていたし(それはオペラ的構想、ノイズ・オペラだ!)、晩年の作品のなかには傑作と呼ぶことのできるものがある。ブルトンは超明晰であるなどと賛辞を送っていたが、作品として傑作だと思えるものがたしかにある。僕はアルトーの翻訳者のひとりであるから、手前味噌になるので、それが何という作品であったかは言わないでおく。

鈴木創士

2023年9月30日

創士くん、

森田潤と君の競作、 《Vita Nova》を聴きながらこれを書きはじめている。率直に言うが、これは「作品」として、EP-4 unitPのライブよりよほど面白いではないか。二つを比べることはそもそも間違っている、ということを前提にそう言っている。後者にはいわゆるリズム隊が作る音の骨格が厳としてあり、君のキーボードを含む、その時々で入れ替わったりする音群は言わばその都度の介入的、闖入的要素をなしつつ、全体がいつもの、かつ一回かぎりのEP-4 unitPを聞かせ─見せる。楽しいよ、だからいつも。ところが今回のアルバムはまったく違う。どこにも骨格がない。様々な記憶が詰まった二人の引き出しから取り出された諸要素が平等に、ゼロから「作品」をなすように構成し直されている。君は偽古典主義者を自称するのだから、当然のことかもしれないが。極論すれば、バンドにはそのバンドそのものしか「作品」はないと思っている。一度だけのセッションは「実験」ではあっても、その結果が「次」に移入されなければ、たとえどんな素晴らしい経験を演奏者と観客にさせてくれたとしても、まだ「作品」ではない。バンドは続いてこそ、かろうじて「作品」。ところが 《Vita Nova》は否応なく「作品」だろ? はじまりがあって終わりがあり、もう世に出てしまっているのだから(ひょっとしてまだ?)。おまけにそこでは、数々の「~風」であることが、どれも骨格をなさないよう組み合わされ、「一つ」へと構成されている。断片的でもなく、構造的でもない。いや、森田のことだから構造を埋めているのだろうけれど、要素のほうはそれを帳消しにするくらい様々な過去をアルバムの今に響かせる。

市田良彦

2023年10月29日

市田良彦さま

バンド(EP-4 unitP)の「作品」がバンドそのものでしかないというのは、確かにそのとおりで、それがバンドの強みであり、「ハーモニー」であり、その「破綻」であり、スリルであると僕も思ってきた。つまりバンドの「政治」があることは君もよく知ってのとおりだ。バンドは本来の意味でのライブのためにある。バンドにとってはすべてが一回きりの「ライブ」でしかない。あとは、踊って、全部忘れてくれ、というわけだ。しかし今度の森田潤との共作CD『Vita Nova』はそうはいかなかった。我々はバンドではなく、デュオであるし、これはいささか意味が違う。我々ひとりひとりには「音のイメージ」が細部にわたってあった。それには、君が言うように、たぶん我々のそれぞれの茫漠たる記憶が介在しなければならなかった。申し合わせはなしで、いつもそうしなければならなかったし、同時にそうであることしかできない。だからこそ音楽その他によって僕の不確かな記憶は君の記憶にも触れることができる。勿論それが、記憶を共有するのとはまったく別のことであるのは言うまでもない。

君がCDを誉めてくれたことは、率直に言ってとてもうれしいが、誉められているのか、見透かされているのか、全部バレバレなのか、こちらとしてはちょっと気恥ずかしいところがあるし、つくづくリスナーという存在は怖いなあと思う。ところが、リスナーに対する未知の触発というのはどんなフェーズにもあって、どんな具体的次元でも考えうることであるが、本当のことを言えば、音楽をやるとき僕はリスナーのことを全然考えていない。それどころか自分自身がリスナーであることしかできない。えらっそうなことが言いたいのではない。「作品」という観念があり、もう一方に「作品の不在」=「作品ではないこと」=「作品のそれ自体における解体」があり、作品からの分離、作品の除去、脱作品があり、それが君の言うように同時的であるとしても、到達すべきその地点において演奏者としての僕は曖昧なままの自分を感じて、慄然とせざるをえない。意識的に「ゼロ地点」を維持するのはたいそう骨が折れる。なぜなら僕は音を創造するのではなく、あくまで何かを「聴いている」にすぎないからだ。偽古典主義者なんか、おととい来やがれという感じ。この地点より先には、帰還は、帰るところはないというのに、とにかく行ってみるしかない。同時的である精神と身体について結論を語るスピノザのようには結論を出せないでいる。

今度のCDが君の言うようにそれなりに「作品」になったとすれば、それは森田の才能によるところが大きい。だから僕にとってもこのデュオは楽しいよ。森田自身がどう思っているかは知らないけれど、勝手な言い草ながら、それは僕にとってある種の絶対的な信頼関係に裏打ちされている。バンドとは違う信頼関係。だがこの信頼関係は自分自身を知らない。触発とも違う。俺は触発なんかされない。不思議なことだが、森田潤を昔から知っていたわけではないのに、なんかよく知っているという錯覚を突然覚えたりする。2023年上海生まれの俺の年の功なんかじゃない。秘密を漏らせば、このような錯覚は「作品の制作」にとって非常に貴重である。大音響とともに作動した森田の記憶は僕の記憶を陥没させる。彼の記憶の断片は僕の記憶に向かって流出し、音楽的な意味で僕の記憶にはあちこち穴が開く。そしてとても観念的な象嵌(ぞうがん)が行われる。別の新しい「記憶」が生まれようとしている。だがそれぞれの過去からは何ひとつ失われないし、何ひとつ付け加わらない。それでいて両者の記憶は溶解することなく、しかも「私」が「他者」であることを確認する必要もない。互いの記憶は互いのなかに混じることがないのだから、もはや形骸ともいえる記憶は「内容」の断片そのものとなり、その場で結晶化し、この象嵌が作品の「形式」となる。

Vita Nova(新しい生活)が誰のものでもあるというのは本当だ。「詩は万人によってつくられねばならない」、ロートレアモン(イジドール・デュカス)は『ポエジー』の一節にそう書いた。この詩は狂っているかもしれない。それはゼロ地点である。どこかの一丁目のゼロ番地。つまり始まりにあっては始めるしかない。やれやれ……。

鈴木創士

2023年11月29日

創士くん、

そう、リスナーは怖いよ。誉めるから。ライブ終わりに「最高!」なんて声をかけるのはまさに誉め殺しではあるまいか、とよく思う。そのときリスナーは自分がいかにお高くとまっているのか忘れている。演者を評する地点から言葉を発していることを。そしてその評言が残酷であるのは、実は最高点を付けるという行為以外の何も語っていないのに(まさに行為遂行的言語だ)、演者をリスナーとのSM的関係に巻き込み、知らぬふりを決め込むから。誉められた演者は喜ぶことでリスナーに従属するか、それとも次は彼(ら)の期待を裏切ってマウントを取ってやろうかという気分になるか、いずれにしても、「最高!」は不可避的に一種の支配-従属関係をバンドの音に持ち込む。スターは君主であるけれども、ファンを恐れざるをえない。自分がファンの奴隷であることをよく知っている。ファンは自らの崇拝に、いつかスターをその座から引きずり下ろしてやるぞという姿勢を込めている。主人と奴隷の古臭い弁証法の戯画だね。いずれが勝利を収めるにしろ、一つの結末は見えている。バンドはいつか潰れる。潰れなくとも消える。

市田良彦

2023年12月+28日

Mon camarade Yoshi,

リスナーは怖い存在だけど、正直に言えば、敵に見えることがある。リスナーを憎んでいるわけではないよ。それならリスナー、観客とは、そもそも仮想敵なのか? だがそれは僕にとってひとつの仮説ではない。寺山修司の天井桟敷を意識していたわけでは全くないが、ライブではとにかくリスナーとのある種の緊張関係がなければ、音楽的にいいライブとは思えなかった。今でもその考えは変わらない。リスナーの側で考えても、クラシック音楽のコンサートでも同じようなことが言えると思う。たとえばクラシックのピアニストは原則として弾き間違えたりできないのだから、なおさらその負荷は大きい。観客は固唾を飲んでそれを凝視している。これは一種の敵対関係だ。

以前、山本精一と二人でライブをやったとき、少しだけ話し合って互いに了解したことがあった。「今日は、嫌がらせの音楽をやろう!」。彼は爆音ノイズ・ギター、僕は主にオルガンを弾いた。僕の方は、曲調としてすべてがノイズ・キーボードだったわけではないが(シンセは使わなかった)、ちょうど京都のお盆の最終日だったから、地獄の蓋が開いたようだった。お客のなかにもそのように言う人がいた。それは「誉めている」のではなく、軽い当惑だった。地獄にもいろいろある。この合図があらかじめあったから、お互いの演奏はかなりうまくいったように自分たちでは思った。その日はやっていて、久しぶりにかなり面白かったんだ。

君が言うように、たとえこんな感じであっても、なるほどそこには「言語」が全反射のように行き交っていたし、観客の反応も、当惑を含めて、それとは無関係ではあり得なかったのだろう。「敵対」はもちろんそれ自体言語的なものであるが、しかしこのような敵対としての演奏を「自然」(?)に、無意思的にやれるなら、ミュージシャン側の「言語」は「音」との関係においてさらに曖昧に、抽象的なものになっていくような感じがする。音楽の言語からじょじょに解放されている……? いま思えば、昔、EP-4のライブのときの僕の印象では、そのままで政治的言語ということではないが、この敵対関係はもっと政治的ニュアンスがぴりぴりと感じられた。まあ、ポスト・パンクの時代だったしね。だがこの日の山本精一氏とのライブはそれとも全く違った。このライブでは「敵対関係」の内と外があって、挑発とは違う関係が成立するかのようだった。うまく言えないが、喧嘩腰ではなく、山本と僕はその「内部」的状態を楽しんでいたと言えばいいのか……。

音楽において、僕にはたしかに「言語的」構想がある。それは認めるよ。僕が一方では作家もどきをやっているのだし、そのような人間であることしか元々できないのだから、それぞれの音楽的動機の基盤にはなおさら「言語」があることは承知しているし、それどころか、全然そういう問題でないこともわかっている。だけど演奏は? 演奏しているときはどうなのか? 君の唯物論的観点からすれば、それこそが言語的だと解することを理解しているつもりだが、自分では実感としてよくわからないんだ。「穴」に入っているみたいな感じがするときがある。「穴」は「間隙」だけではなく「陥穽」でもある。レーモン・ルーセルの『ロクス・ソルス』仕様のようには「作品」として成り立たないところがあって、身動きできないことがある。「作品」化について、「作品」を目前にして、僕は何かの言い訳をしているのだろうか。何かをかわして(esquiver)いるのだろうか。それは巧みに逃れることなのか。後は、「さようなら」と言えばいいのか。

君は前回の手紙で「音から派生する必然」と言った。それは「偶然性唯物論」によるものかもしれないと思ったりもする。チャンス・オペレーションのことではない。八卦でもない。偶然性唯物論ならやれるかもしれない。それならまだやる気が出るかもしれない。循環的であることによる突発的な派生。ミニマル・ミュージックのことを言っているのではない。「同じ音」! 同じ音がないことによる「同じ音」を目指して、それを聴くためだ。はたして人は「同じ音」を聞いたことがあったのだろうか……。

鈴木創士

2024年1月31日

創士くん、

観客として言わせてもらえば、演奏されているときにこそ、音楽は言語と見分けがたくなる、と思っている。客席からは、舞台上の君(たち)は自分(たち)と「語りあっている」ように見える。あるいはそう聞こえる。自分(たち)の声を聞いている/聞きあっている(s’entendre parler)ように。言葉である歌のあるなしに関わらず。客席に届けられる前、客席とは無関係に、君たち自身が自分および隣の演者と会話しており、そのループに客席の僕は付き合っているように。音が連続継起する、長かったり短かったりする「間(ま)」ごとにそのループはあって、こちらからは分からない「合図signe」をその「間」の一瞬で送り/受け取りあいながら、君(たち)は演奏を作っているのであろう。こちらからは発せられた音しか聞こえず、音の一群や全体が僕に向けられた「記号signe」のように受け取れるのだが、それが「意味するsignifier」のは結局のところ、音と音の間に広がる君たちどうしの会話なのだろう。そこから排除されているという疎外感が客席の僕にはある。演奏者が一人でも複数でも、この事態に変わりはない。アシュケナージでもモンクでも。

市田良彦

2024年2月29日

市田君

プルーストの「同じだが、違う」を見つけ出す絶妙さは、ほとんど無意志的であることを「装う」ように、突発的、あるいは、言ってみれば即興的(こちらは無意志的だ)にやって来るところにあるように思われる。そのことは、作家にはわりと珍しいといえるプルーストの「耳」のよさ(なぜなのかはわからないが、もともとの音楽的素養とはほとんど無関係だ)、あるいは音楽に対する全く新しいといえる珍しい見解(例えば後期のベートーヴェンについて)のなかにうかがうことができる。ここには明らかに同じ記号(シーニュ)とは違う記号、だが決定的には違わない記号がある。決定的には違わないで、違っているもの。もちろん、あのダサいお経か独り言のような「差異の反復」でも、「反復としての差異」でもないもの。ともあれ、この記号は発せられたものだ。二重奏が一人で成り立っているように、もちろん、互いの「幻想」のなかで発せられる? 君は反論するかもしれないが、この幻想は、果てや境界を確定できないという点で「存在の一義性」に類しているのではないか。

しかし、たしかに「s’entendre parler」という「分裂」がある。だけど、そのように見えたとしても、演奏のときになかなか語り合えないのが通常だよ。分裂が最初にあったのであれば、「ミュージシャン」は普通に記号を発しているつもりでも、相手のほうはそれを受け取りたくない場合がある。否認ではなく、拒否だ。演奏の途中、ロックンロールの人たちは別にして、意味内容だけではなく意味作用に対する拒絶はわりとひんぱんに起きている。ループから逃げるというわけではないが、特に僕の場合は、そのことが基本になっているといっていいくらいだ。見てのとおりだよ。君が言うように、音楽が言語であるとすれば、意味内容がそこにあっても、それ自体が他処または外を予感させる一個の「穴」であるし、ループはつくられては消えていくだけであるからかもしれない。それ自体として「意味内容」を受け取ることができない。これはゲーデルの「世界観」、彼の言う「不完全性定理」の簡単明瞭な結論じゃないか? つまりこちら側だけでの証明はありえない。だから音楽の場合、そこに形式の発展というものは見られない。形式の破綻という点で、ベートーヴェンの晩年に起きたのはまさしくそれだった。テオドール・アドルノも似たようなことを言っていた。作曲の際にベートーヴェンの耳が聞こえていなかったこととはたぶん無関係だと思う。それだけではただ「破綻」が起きているだけだと言う人もいるだろうが、はっきり言って、この破綻は誰にでもできる芸当ではない。今までのところ、僕は、無理は無理なりに、それを無手勝流に考えていたし、楽しんでさえいる。